Достижение технологического лидерства – одна из стратегических национальных целей, которую ставит Президент РФ. К 2030 г. наша страна должна обеспечить технологическую независимость и сформировать новые рынки по ряду приоритетных направлений в ТЭК. На эту задачу нацелен национальный проект «Новые атомные и энергетические технологии», включающий 10 федеральных проектов, каждый из которых содержит мероприятия по импортозамещению в ключевых секторах ТЭК, в том числе в области атомной промышленности. В результате реализации национального проекта Россия укрепит мировое лидерство российской атомной промышленности и расширит присутствие отечественных технологий на мировом рынке.

Мировой ТЭК в поиске новых технологий

Ускоренное развитие энергетических технологий связано с глобальными трендами в мировой энергетике, которые определяют конфигурацию будущей энергетической системы. В их числе – рост потребления электроэнергии, а также необходимость обеспечения надежной и устойчивой работы энергосистем со значительной долей возобновляемых источников энергии.

Текущее изменение структуры мирового энергобаланса в сторону низкоуглеродных источников в том числе связано с климатической политикой в ряде стран. Ожидается, что доля возобновляемых источников энергии в общей структуре мирового энергобаланса будет увеличиваться опережающими темпами.

На этом фоне мы видим активизацию спроса на атомную энергетику за счет признания ее низкоуглеродным источником энергии. Уровень выбросов парниковых газов на всем жизненном цикле атомной электростанции сопоставим или ниже генерации на основе возобновляемых источников энергии. Относительно высокая капиталоемкость проектов атомной генерации компенсируется за счет низких затрат на производство электроэнергии на длительном жизненном цикле. Потребности атомной генерации в таких материалах, как сталь, медь, цинк и алюминий, существенно ниже возобновляемых источников энергии.

Таким образом, рост интереса к атомной промышленности отражает потребность мирового сообщества не только в чистой, но и экономически предсказуемой энергии, поэтому спрос на ее использование, а также доля в энергобалансе будут увеличиваться.

Новые атомные энергетические технологии России

Чтобы сохранить лидирующую роль России на мировой энергетической арене с учетом сложившейся геополитической ситуации, новой энергетической повестки и трансформации энергетических потоков, предстоит решить ряд задач.

Особое внимание сосредоточено на развитии новых технологий в сфере мирного атома. Их внедрение позволит снизить удельную стоимость производимой атомными электростанциями энергии, то есть будет способствовать повышению экономической эффективности и конкурентоспособности атомной энергетики с одновременным снижением потенциальных рисков.

Будущее российской атомной промышленности базируется на создании технологий двухкомпонентной ядерной энергетики – системы, в которой одновременно работают реакторы на тепловых и на быстрых нейтронах с замкнутым ядерным топливным циклом.

Реакторы на тепловых нейтронах. Первый компонент новой атомной энергетики – реакторы на тепловых нейтронах поколения III+. Порядка 90% существующей промышленной атомной генерации обеспечивают энергетические реакторы (типа ВВЭР и РБМК). Для формирования двухкомпонентной ядерной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом разрабатываются новые типы реакторов ВВЭР, которые постепенно заместят действующие установки.

Реализация планов по запуску новых современных АЭС позволяет надежно обеспечивать светом и теплом жителей регионов, способствует развитию промышленности и реализации крупных инвестиционных проектов. Уран, получаемый при переработке отработавшего топлива для таких реакторов, может быть использован повторно, что сэкономит значительные объемы природного урана, запасы которого ограничены, а получаемый при переработке плутоний будет использован для запуска парка реакторов на быстрых нейтронах.

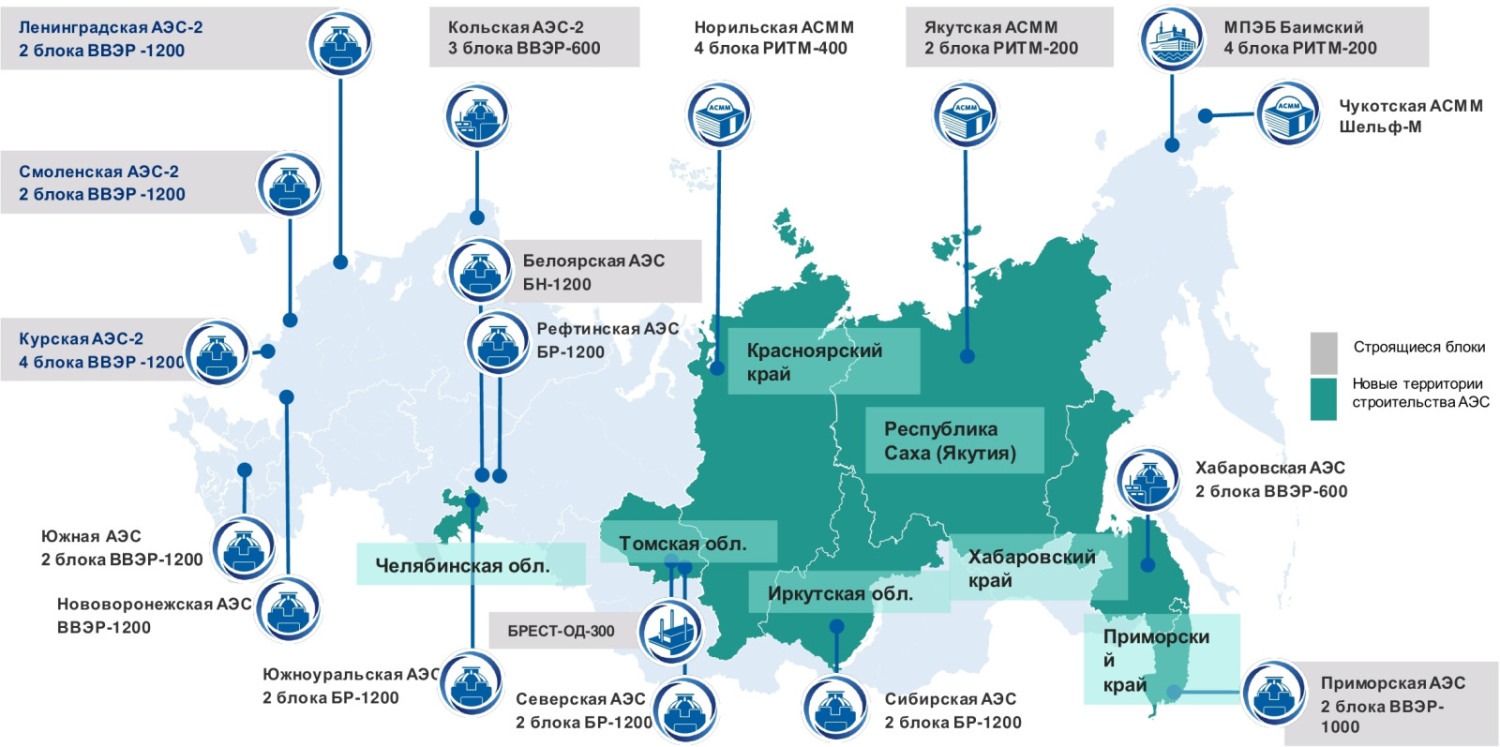

В 2024 г. стартовало строительство блоков №3 и №4 Ленинградской АЭС-2 с реакторами ВВЭР-1200. После их ввода в промышленную эксплуатацию в 2030-2032 гг. ежегодная выработка каждого энергоблока составит более 8,5 млрд кВт·ч электроэнергии.

Работы по оптимизации технологии ВВЭР продолжаются. Разработаны инновационные реакторы с улучшенными технико-экономическими показателями, оснащенные новейшими системами безопасности. Первые два энергоблока такого типа заработают на одной из четырех крупнейших атомных станций России – Курской АЭС-2 – до 2027 г. Их ввод позволит заместить выведенные из эксплуатации энергоблоки №1 и №2 действующей станции. Решения и технологии, которые будут применяться на Курской АЭС-2, затем будут тиражированы не только на территории нашей страны, но и при сооружении АЭС за рубежом по российским проектам.

Оптимизированные реакторы ВВЭР также будут использованы при строительстве Смоленской АЭС-2, которая будет введена в эксплуатацию в 2033-2035 гг. и заменит действующую АЭС в регионе.

В 2035 г. будет введен в эксплуатацию первый энергоблок средней мощности с промышленным реактором типа ВВЭР со спектральным регулированием (ВВЭР-С/600). Данная технология позволяет реактору потреблять на 30% меньше природного урана, чем существующие реакторы аналогичной мощности, а также дает возможность использовать МОКС-топливо, содержащее продукты переработки ОЯТ. Энергоблок с реактором ВВЭР-С/600 может использовать топливо с регенерированным сырьем в рамках замыкания ядерного топливного цикла. Таким реактором будет оснащена новая Кольская АЭС-2, которая расположится вблизи Кольской АЭС – первой атомной станции, построенной в суровых климатических условиях Заполярья, самой северной АЭС в Европе.

Подчеркну, что сооружаемые и планируемые к строительству энергоблоки АЭС имеют улучшенные технико-экономические параметры. Оптимизированы сроки и стоимость строительства, также улучшены эксплуатационные характеристики, а срок службы энергоблока увеличен до 60 лет с возможностью дальнейшего продления.

Новейшие энергоблоки могут использоваться в разных климатических условиях – от пустыни до вечной мерзлоты, что расширяет возможность их применения как внутри страны, так и за рубежом.

Реакторы на быстрых нейтронах. Второй системообразующий компонент новой атомной энергетики – реакторы на быстрых нейтронах и технологии замкнутого ядерного топливного цикла.

Реакторы на быстрых нейтронах могут использовать практически весь энергопотенциал добываемого урана (для сравнения, реакторы на тепловых нейтронах используют всего около 0,7%), при этом количество воспроизводимого топлива (плутоний) в реакторе превысит объем потребляемого (уран-235). Это кратно увеличивает топливную базу ядерных установок, что позволит обеспечить электроэнергией всю страну на тысячи лет вперед. Кроме того, масштабное сооружение реакторов на быстрых нейтронах позволит решить проблему накопления долгоживущих минорных актинидов – радиоактивных трансурановых изотопов, обращение с которыми представляет собой сегодня одну из значимых проблем атомной энергетики в мире.

В 2028 г. на площадке опытно-демонстрационного энергетического комплекса «Прорыв» в Томской области запланирован ввод опытно-демонстрационного энергоблока с реакторной установкой БРЕСТ-ОД-300, который станет важным звеном в разработке технологий замыкания ядерного топливного цикла.

Цель проекта – демонстрация высоких физических и эксплуатационных характеристик, свойств естественной безопасности реактора данного типа, а также возможность его работы в замкнутом цикле в равновесном топливном режиме. Беспрецедентный уровень безопасности нового реактора на быстрых нейтронах достигается за счет максимального использования законов природы и свойств материалов. В качестве теплоносителя в реакторе БРЕСТ-ОД-300 используется высококипящий, радиационно-стойкий, слабо активируемый свинцовый теплоноситель (свинец) – за счет свойств этого металла кратно повышается жароустойчивость, а соответственно, и безопасность установки.

Для реализации пристанционного замкнутого топливного цикла на базе проекта «Прорыв» к 2030 г. завершится разработка модуля переработки отработавшего ядерного топлива реакторов на быстрых нейтронах. На модуле будет использована комбинированная технология переработки отработавшего СНУП-топлива реактора БРЕСТ-ОД-300, что обеспечит экологичность и безопасность при переработке ОЯТ, в т. ч. минимизирует образование вторичных отходов. Отработка технологий на опытно-демонстрационном энергетическом комплексе позволит перейти к созданию конкурентоспособных промышленных энергокомплексов с реакторами на быстрых нейтронах большой мощности ко второй половине 2030-х гг.

С ростом доли реакторов на быстрых нейтронах в энергобалансе отрасль будет сокращать потребление природного урана и снижать объемы высокоактивных отходов. Внедрение такого механизма позволит совершить прорыв в атомной энергетике, многократно расширить сырьевую базу, превратив ее в возобновляемый ресурс на тысячи лет, решит вопросы накопления отработавшего топлива и ядерных отходов, радикально снизив их объем и активность.

Малая атомная генерация. Отдельное направление атомной промышленности XXI века – малая атомная генерация, которая позволяет обеспечивать энергией отдаленные и труднодоступные регионы.

В настоящее время осуществляется разработка технологий атомной станции малой мощности (АСММ) на базе реакторной установки ШЕЛЬФ-М. АСММ данного типа предполагается к размещению на золоторудном месторождении «Совиное». Электрическая мощность энергоблока – 10 МВт, срок службы реакторной установки – 60 лет.

Дополнительно прорабатывается возможность сооружения в Республике Саха (Якутия) наземной АСММ с двумя реакторами РИТМ-200Н. Станция обеспечит бесперебойным и экологически чистым электричеством горнодобывающий комплекс в Усть-Янском районе, где будет создан промышленный кластер, транспортная и инженерная инфраструктура, построены социальные объекты. Данная АСММ рассчитана на 60 лет эксплуатации, способна работать до 6 лет на одной загрузке топлива, а ее электрическая мощность составит 110 МВт.

Научная база для развития атомной энергетики. Для проведения научно-исследовательской работы в интересах атомной энергетики в Ульяновской области идет строительство крупнейшей исследовательской ядерной установки на базе универсального многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР).

В первую очередь, МБИР нацелен на разработку и верификацию ядерных технологий IV поколения и низкоуглеродного развития. Высокая плотность потока нейтронов и уникальные характеристики реактора позволят в значительной степени сократить сроки проведения многих исследований, в первую очередь ресурсных и радиационных испытаний различных материалов.

На базе реактора МБИР создается международный центр исследований, который уже сейчас становится научной экспертной платформой, позволяющей ученым и специалистам из разных стран обмениваться знаниями и опытом, а также реализовывать исследовательские программы для решения актуальных задач в области инновационных ядерных технологий.

Проект, который планируется реализовать к 2028 г., обеспечит атомную отрасль на ближайшие 50 лет современной и технологически совершенной инфраструктурой для проведения передовых ядерно-физических исследований.

Технологии термоядерной энергетики. Наша страна является первопроходцем в области управляемого термоядерного синтеза. В настоящее время в рамках реализации национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Новые атомные и энергетические технологии» Россия намерена сохранить свое место в числе мировых лидеров этого направления.

Термоядерный синтез протекает в ядрах многих звезд, а выделяемая при этом энергия служит источником их тепла и света. Создание подобных технологий на Земле станет самым выгодным способом получения энергии – термоядерные реакторы сделают доступную человечеству энергию практически неисчерпаемой, при этом чистой и безопасной.

Кроме того, мощные потоки нейтронов высокой энергии, образующиеся при термоядерной реакции, можно будет использовать для утилизации радиоактивных отходов традиционных АЭС и предприятий по обогащению урана. В этом процессе будет также нарабатываться новое ядерное топливо. Такой механизм станет основой гибридных реакторов «синтез – деление», которые могут стать первым промышленным применением технологий управляемого термоядерного синтеза уже в недалеком будущем.

Россия продолжает активное участие в реализации проекта строительства международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР во Франции, идея создания которого принадлежит российскому академику Евгению Павловичу Велихову, а сегодня проект продолжается усилиями международного сообщества. Задача проекта – продемонстрировать научную и техническую возможность получения термоядерной энергии для мирных целей. Наша страна полностью выполняет свои обязательства по разработке, изготовлению и поставке 25 систем будущей установки.

На российском токамаке Т-15МД в НИЦ «Курчатовский институт» к 2027 г. завершится второй этап технического перевооружения комплексов дополнительного нагрева плазмы и инженерных систем установки. На токамаке Т-15МД будут проводиться эксперименты в поддержку проекта ИТЭР и будущего уникального российского токамака с реакторными технологиями ТРТ, планируемого к созданию в рамках федерального проекта «Технологии термоядерной энергетики» национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии».

В Троицком институте госкорпорации «Росатом» (АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ») продолжается первый этап реконструкции термоядерного комплекса ТСП для создания инфраструктуры для размещения на этой площадке токамака ТРТ, идет разработка технического проекта токамака. Кроме того, в институте создаются испытательные стенды для электрореактивных двигателей и мощного источника нейтронов (этапы 1 и 2).

Реализуемые в рамках федерального проекта мероприятия направлены на решение широкого спектра физических задач развития технологий, необходимых для надежного обоснования параметров энергетического термоядерного реактора и перехода к следующему шагу – стационарному термоядерному источнику нейтронов на основе токамака для создания гибридного реактора.

Новые материалы для атомной промышленности. В контексте стремительного развития мировой науки значительное внимание уделяется разработке новых современных материалов для атомной промышленности.

К 2030 г. завершится комплекс мероприятий по разработке перспективных материалов для атомной промышленности. В первую очередь технологии предназначены для новых конструкционных материалов для ядерных энергокомплексов IV поколения. При этом предусмотрено промышленное применение новинок в других стратегических отраслях за пределами атомной энергетики – от машиностроения до авиации и космоса.

До 2028 г. будут готовы технологии по направлению металлических и тугоплавких материалов, а по композитам-металлокерамикам будут представлены уже готовые изделия, прошедшие испытания. Затем начнется разработка промышленных материалов для термоядерной энергетики.

Ключевым инструментом ускорения разработки и производства новых изделий и устройств становятся цифровые и аддитивные технологии, в том числе автоматизированный синтез и использование 3D-принтеров для создания и ремонта компонентов атомной промышленности, что существенно повышает экономическую эффективность и сокращает сроки изготовления.

Таким образом, реализация нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии» расширит глобальное присутствие России на международном рынке атомных и смежных технологий до 75 стран к 2030 г. (в 2024 г. – 62 страны), а уровень технологической независимости в ТЭК к 2030 г. достигнет 90%. Наработанные знания и компетенции позволят не только обеспечить внутренние потребности в качественных и доступных технологиях, но и значительно увеличат экспортный потенциал отечественных разработок, в том числе в сфере атомной энергетики.