Эпоха атомного оптимизма началась сразу после Второй мировой войны. Тогда человечество только что увидело разрушительную силу ядерного оружия, но одновременно поверило, что атом можно направить во благо. Казалось, вот-вот наступит время, когда всё — от автомобилей до городов и самолётов — будет работать на «мирном атоме».

Инженеры и учёные, вдохновлённые холодной войной и безграничной верой в прогресс, пытались оснастить ядерными реакторами буквально всё. От этих идей остались лишь чертежи, прототипы и невероятные истории.

Одним из первых проектов стал NB-36H, экспериментальный самолёт Convair, в который встроили настоящий ядерный реактор. Реактор не питал двигатели — его использовали для испытаний защиты экипажа от радиации. Кабину окружили 12 тоннами свинца и резины, окна сделали тройными, а за экипажем следили дистанционно. После 47 полётов программу закрыли в 1957 году — слишком опасно, если самолёт рухнет.

Несмотря на амбиции, NB-36H стал символом границы человеческой смелости. Реактор весил почти столько же, сколько один двигатель самолёта, а уровень радиации оставался угрозой даже при многоуровневой защите. После завершения программы самолёт разобрали, а его реактор захоронили в бетонной шахте — один из немногих случаев, когда летающий ядерный объект действительно существовал.

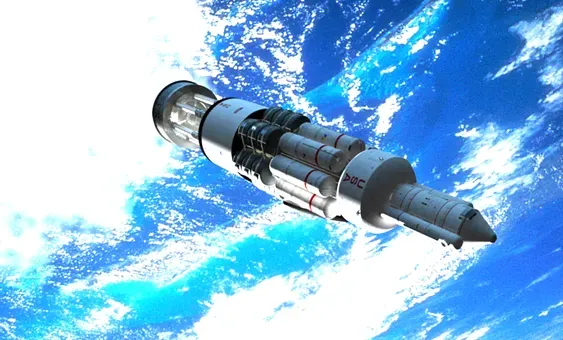

Другой проект, Orion, должен был продвигать космические корабли вперёд при помощи мини-взрывов атомных зарядов. Концепция выглядела фантастически: взрывы позади корабля толкали бы его вперёд, а специальная пластина гасила бы ударную волну. Физик Фриман Дайсон мечтал, что такой корабль сможет долететь до Марса за несколько недель, а до Проксимы Центавра — за человеческую жизнь. Но Договор о запрете ядерных испытаний в 1963 году поставил точку в проекте.

Orion поражал масштабом: диаметр «плиты-толкателя» должен был достигать 40 метров, а один запуск требовал бы сотен мини-взрывов. Команда Дайсона реально рассчитывала построить космический корабль массой в десятки тысяч тонн — в теории это было возможно уже с технологиями 1960-х. Однако общественность и политики не были готовы принять идею запуска «ядерных бомб в космосе», и проект так и остался чертежом с аннотацией «слишком безумен, чтобы быть правдой».

Фирма Chrysler в те годы представила прототип танка TV-8. Почти вся «начинка» — экипаж, двигатель, вооружение — находилась в герметичной капсуле, которая могла плавать. На будущее инженеры планировали заменить двигатель мини-реактором. Но идея оказалась слишком сложной и бесполезной по сравнению с обычными танками, и от неё отказались.

Внешне TV-8 напоминал скорее капсулу подводной лодки, чем танк. Он мог бы плавать, стрелять и при необходимости «закукливаться» от внешней среды. Военные оценили креативность, но не увидели практической пользы: машина была тяжёлой, дорогой и трудной в обслуживании. К тому же ядерный двигатель означал бы, что любой выстрел по танку — это потенциальная катастрофа.

Компания Ford пошла ещё дальше и показала концепт-кар Nucleon — легковой автомобиль с миниатюрным атомным реактором вместо бензобака. На одной «заправке» он мог бы проехать до 8 тысяч километров. Реактор предполагалось менять как батарею. Но дальше макета дело не пошло — технология миниатюризации реакторов была недостижима, а общество не хотело ездить с реактором за спиной.

Сам макет Ford Nucleon выглядел как мечта футуриста: кабина вынесена вперёд, длинный корпус, обтекаемые формы. Инженеры представляли, что в будущем появятся станции замены реакторов — почти как современные электрозаправки. Но с точки зрения радиационной безопасности идея была абсурдна: даже малейшая авария превращала бы автомобиль в источник заражения. Модель осталась музейным артефактом, напоминающим, как далеко заходят мечты, когда им не мешает здравый смысл.

Фантазия доходила до мелочей. Например, доктор Уильям Дэвидсон из B.F. Goodrich предложил радиоактивные мячи для гольфа — их можно было искать при помощи счётчика Гейгера. В каждом мяче было микроскопическое количество изотопа, безопасное для человека, но достаточное для обнаружения. Идея не прижилась: дорого, неудобно и бесполезно.

Но даже такая «мелочь» отражает дух времени — убеждённость, что атом можно встроить буквально в быт. В 1950-е выходили журналы с советами, как построить атомный дом или «атомную кухню будущего». Мячи для гольфа были частью этой волны энтузиазма, где даже радиация казалась элементом прогресса, а не угрозой.

Под лозунгом «Атом для мира» шли и государственные эксперименты. Project Plowshare предлагал использовать ядерные взрывы для строительства каналов и портов. В 1960-х даже проводились испытания, но радиационное загрязнение оказалось настолько сильным, что программу быстро закончили.

Программа включала десятки проектов: от взрывного создания новых заливов на Аляске до планов по расширению Панамского канала. Эксперименты вроде «Project Sedan» оставили после себя гигантские кратеры и радиоактивную пыль, разнесённую ветром на сотни километров. Идея «ядерного бульдозера» окончательно умерла, когда стало ясно, что радиация — плохой строительный материал.

На другом конце спектра военные создали самые странные образцы ядерного оружия. Миниатюрная пушка Davy Crockett стреляла боеприпасами с зарядом мощностью до 20 тонн в тротиловом эквиваленте. Её дальность составляла всего 4 километра, а экипаж рисковал попасть под собственную радиацию.

Несмотря на риск, Davy Crockett считалась «оружием сдерживания» для европейского театра. Солдаты прозвали её «тактической суицидалкой» — маленькой, но способной испепелить целую роту. К счастью, ни одно из этих орудий не было применено в бою, и после десятилетия хранения их списали.

Были и ядерные мины — специальные заряды, которые солдаты могли доставить в рюкзаках и подорвать для уничтожения мостов или ущелий. Такие устройства действительно находились на боевом дежурстве в Европе и Азии до конца 1980-х годов.

Эти устройства, известные как SADM (Special Atomic Demolition Munition), весили около 25 кг и предназначались для операций за линией фронта. По замыслу, солдат должен был сброситься с парашютом, установить заряд и покинуть район до взрыва. Вероятность выжить оценивалась как «маловероятная». Идея сработала бы только в теории — на практике такие миссии не выполнялись никогда.

Американцы даже экспериментировали с запуском межконтинентальных ракет из самолётов. В 1974 году испытали запуск ракеты «Минитмен» с борта C-5 Galaxy. Концепция оказалась рабочей, но слишком рискованной — и её тоже отложили.

Проект получил название Air Mobile Feasibility Program. Ракету действительно сбросили из грузового самолёта, и она успешно стартовала из воздуха. Однако военные быстро поняли, что даже одна авария означала бы ядерный инцидент мирового масштаба. После этого концепция «летающих шахт» ушла в архив.

Эти проекты остались в истории как символ одновременно человеческой гениальности и безрассудства. Эпоха «мирного атома» подарила миру множество идей, но большинство из них так и не вышли за рамки чертежей — к счастью для всех, кто живёт под этим небом.