Западно-Арктический шельф на протяжении 30 лет представлял собой зону повышенного техногенного «радиационного пресса». Подводные ядерные испытания проводились во фьордах Новой Земли, атмосферные – в акваториях Баренцева шельфа. Здесь ходили суда с ядерными энергетическими установками, а их отходы сбрасывались на дно Карского и Баренцева морей.

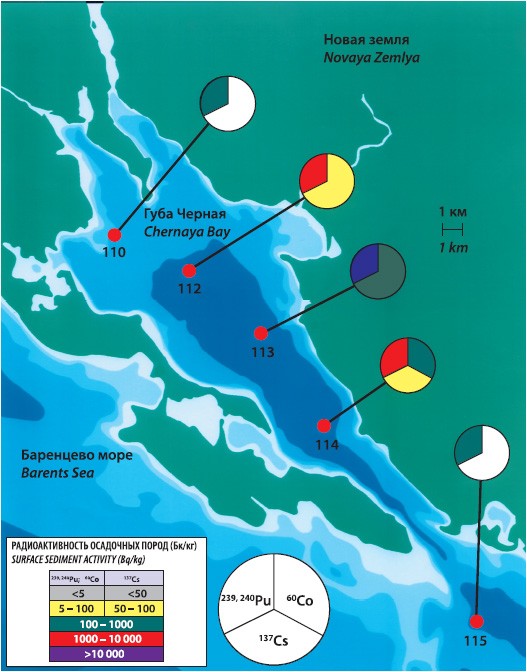

Мониторинг состояния вод вблизи губы Черной дал реальную картину радиоактивного загрязнения этого региона.

Новая Земля многострадальная

Специалисты и мировая общественность озабочены состоянием природной среды в местах ядерных испытаний и захоронения радиоактивных отходов на шельфе Новой Земли. Новоземельский ядерный полигон послужил местом 132 ядерных испытаний. На шельфе к востоку от архипелага захоронены радиоактивные отходы суммарной активностью свыше 2400 кКи. В то же время радионуклиды, попавшие в шельфовые воды Баренцева и Карского морей, могут мигрировать из этого района менее чем за три года и переноситься течениями на значительные расстояния.

Завеса над историей ядерных испытаний и радиоактивных захоронений в районе Новой Земли приподнялась лишь в последнее время. Так, стало известно, что на Новоземельский полигон пришлось 94% мощности всех ядерных взрывов, проведенных Советским Союзом. В 1955–1962 годах в атмосфере и под водой здесь было взорвано 90 атомных устройств общей мощностью 239 Мт. Значит, в воды близлежащих морей попало не менее 2000 кг плутония. Еще 42 взрыва общей мощностью 25 Мт были проведены в 1964–1990 годах под землей.

Захоронение РАО в северных морях началось в 1964 году. Основным местом захоронения стала восточная часть шельфа Новой Земли. Здесь в вocьми районах на глубине 12–380 м лежат отходы, на долю которых приходится 70% активности всех РАО, затопленных в СССР. При этом на низко- и среднеактивные отходы приходится лишь 16 кКи, большую же часть, 2400 кКи, составляют высокоактивные РАО. Наиболее опасные из них – шести реакторов АПЛ и экранная сборка атомного ледокола «Ленин», содержащие отработавшее ядерное топливо (смесь продуктов деления и актиноидов). Существенный выход радионуклидов из реакторных отсеков, прошедших перед захоронением специальную подготовку (заполнение твердеющей смесью на основе фурфурола), маловероятен, однако протекание процессов коррозии в натурных условиях не исследовалось.

Дополнительную радиоэкологическую угрозу может представлять собой разгерметизация затопленных объектов из-за истирающей деятельности льда в мелководных фьордах. В Евразийской Арктике отмечено вспахивание морского дна льдом даже на глубине 26–43 м, а захоронения на новоземельском шельфе в шести районах из восьми расположены на меньших глубинах. В ряде случаев выход радионуклидов начинался сразу же после захоронения, например, при расстреливании контейнеров с низкоактивными РАО для ускорения затопления в Карском море. Радиоэкологические последствия этого неизвестны: исследования радиационной обстановки проводились здесь на расстоянии не ближе 50–100 км от мест захоронения.

Наиболее крупные по суммарной активности захоронения РАО – в Новоземельской впадине, заливах Абросимова и Степового. В заливе Степового в 1981 году затоплена подводная лодка №601 длиной 109 м с двумя реакторами на борту. В заливе Абросимова в 1965 году затоплены реакторные отсеки подлодок №285 и 901, в Новоземельской впадине в 1972 году– отсек АПЛ №421. Все подлодки с невыгруженным ядерным топливом. По оценке ученых Ливерморской лаборатории (США), суммарная активность затопленных объектов в Новоземельской впадине, заливах Абросимова и Степового составляла на момент захоронения соответственно 213–811, 663–2300 и 187–191кКи, к 1993 году их активность должна была снизиться до 80–86, 195–213 и 136–139 кКи.

Геоэкологические исследования Баренцева и Карского морей, выполненные специалистами «Севморгео» в 1991–1992 годах, показали низкие фоновые значения активности радионуклидов, после чего была предложена новая стратегия проведения исследовательских работ – комплексное изучение локальных источников потенциального радиоактивного загрязнения. Одним из таких объектов выбрана губа Черная, где проводились подводные испытания атомного оружия. Основной задачей исследований был анализ влияния испытаний на придонную морскую среду.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Работы проводились в 1993 году на судне НИС «Геолог Ферсман» Полярной морской геологоразведочной экспедиции под научно-методическим руководством ВНИИОкеангеология имени И.С. Грамберга. В химико-аналитических исследованиях участвовали сотрудники регионального научного центра «Мониторинг Арктики» и ВНИИОкеангеология. Биологические работы выполнялись сотрудниками Зоологического института РАН и НИИ Природы, медико-биологические исследования – сотрудниками Санитарно-гигиенической академии им. И.И. Мечникова. Радиологические работы совместно с сотрудниками ВНИИОкеангеология выполняли представители в/ч 70170 МО России и Бедфордского океанографического института (Канада).

Комплекс работ включал гидрологические, гидрохимические, литологические, экогеохимические и биологические исследования на шести комплексных станциях. Гидрофизические наблюдения велись с помощью комплекса NEIL BROWN в составе погружного устройства CTD/ACM-2 и бортовой стойки МК III. В комплекс входили стандартный глубоководный CTD-зонд, акустический измеритель течений АСМ-2, датчик растворенного кислорода и трансмиссометр. Обработка осуществлялась на ПЭВМ по оригинальной программе «Зонд». Алгоритмы расчетов вторичных гидрофизических параметров, основанные на шкале практической солености и уравнении состояния морской воды, соответствуют рекомендациям Межправительственной океанографической комиссии UNESCO.

По результатам зондирования оперативно выбирались горизонты для гидрохимического опробования. Как правило, исследовались поверхностный и придонный слои, верхняя часть слоя скачка температуры. Гидрохимический анализ включал в себя экстракцию металлов, экстракцию и концентрирование загрязняющих веществ и биотестирование.

Радиологические исследования заключались в анализе проб морской воды, донных осадков и бентоса, а в ряде случаев снега и береговой растительности для определения поверхностной, объемной или удельной активности a-, b- и g-излучающих радиоизотопов (в первую очередь 137Cs, 134Cs, 238Pu, 239Pu, 240Pu, 90Sr, 129I и нуклидов уранового ряда).

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Гидрофизическое зондирование проводилось на трех станциях. Было показано, что доминирующий вклад в формирование структуры гидрофизических полей в деятельном верхнем слое моря вносят два фактора: летний прогрев морской поверхности и береговой сток, максимально интенсивный в период таяния береговых льдов.

Во внутренней части губы Черной, при низком уровне волновой турбулентности, летний прогрев вод охватывал лишь верхний четырех-пятиметровый слой (здесь температура повысилась до 2,8–2,7°С). Прогретый слой подстилался прослойкой холодных малосоленых вод, где превалировал береговой сток. Он стимулировал опреснение поверхностных вод. В устье залива летний прогрев был выражен слабее из-за волновой турбулентности.

Вода Баренцева моря теплее, чем поверхностные распресненные воды. В заливе на глубине 25–33 м эффективность берегового стока велика, а на глубинах 10–16 м в мористой части его воздействие менее значительно. В заливе температура повышалась с 2,1 до 3,6°С, а на входе в залив – с 3,4 до 5,02°С. Локализация теплых вод ниже охлажденного поверхностного слоя обусловлена их большей плотностью из-за высокого содержания соли.

КОНЦЕНТРАЦИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В ДОННЫХ ОСАДКАХ

Поверхностные донные осадки в губе Черной представлены в основном алевритистыми глинами, реже алевропелитами с незначительной примесью песка. Они образовались преимущественно в условиях замкнутого, относительно мелководного бассейна. Осадочный материал поступал из-за таяния ледников и высвобождения тонкодисперсного глинистого вещества. Осадки относительно хорошо сортированы. Коэффициент нормированной энтропии варьируется от 0,6 до 0,8 (среднее значение – 0,68).

Был выполнен анализ активности радионуклидов в поверхностном слое донных осадков толщиной 0–5см. Средняя концентрация радионуклидов в донном осадке значительно выше как регионального фона (Печорское море), так и показателей по всему Западно-Арктическому шельфу.

Налицо большая вариабельность показателей при относительно близкой фракционной структуре донных осадков и незначительных размерах бухты.

Измерения, выполненные в губе Черной в 1992 году, зафиксировали близкое значение активности 137Cs – 158 мБк/г (средний показатель для Баренцева моря – менее 5 мБк/г). А по нашим данным среднее значение составляет 87 мБк/г.

Следует отметить повышенную активность 137Cs, которая более чем на порядок превышает аналогичный показатель по Печорскому морю.

На станции 113, организованной в центральной части губы, в верхнем пятисантиметровом слое концентрация 37Cs находится в пределах 200–250 Бк/кг, затем активность этого радионуклида резко снижается и в районе 10 см приближается к фоновой. Идентичная картина наблюдается и для 239Pu, 240Pu 60Co. График распределения активности 210Pb характерен для стабильного процесса накопления осадков и показывает отсутствие процессов переотложения и перемыва осадков.

Анализ возможного выноса плутония из губы Черной был выполнен на основе отношения нормированной активности 239Pu и 240Pu к фракционной структуре осадка (сумме алевритовой и глинистой фракций). По мере удаления от потенциального источника загрязнения этот показатель снижается с 108 до 0,05, причем максимальный градиент зафиксирован на первых 50км от источника. Расчеты показывают, что отношение активности 241Am к 239Pu,240Pu в губе Черной составляет 0,05, тогда как для глобальных выпадений– 0,35. Происходит уменьшение значений модуля по мере удаления от источника загрязнения в сторону открытой акватории. Активность 239Pu, 240Pu составляет 4810 мБк/г при фоне 0–3 мБк/г. Таким образом, активность цезия была на два порядка, а плутония – на три порядка выше фоновой. В донных отложениях был также зафиксирован 60Co (92 мБк/г). На станциях, расположенных вблизи губы Черной, концентрации 137Cs, 239Pu и 240Pu были выше фоновых в среднем на порядок (20–27 и 13–19 мБк/г соответственно).

Итак, выполненные нами комплексные геоэкологические исследования локальных источников потенциального радиоактивного загрязнения не выявили существенного подтока искусственных радионуклидов. Вынос радиоактивных элементов из губы Черной фиксируется лишь на прилегающей к ней части акватории Печорского моря.

Предложенная методика специализированных радиологических исследований прошла апробацию и показала свою высокую эффективность. Результаты работ могут являться основой долговременного радиологического мониторинга на Западно-Арктическом шельфе России.