Специалисты Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) совместно с коллегами из Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН (ИФП СО РАН) исследовали оптические свойства композитных пленок из графеновых наночастиц при помощи терагерцевого (ТГц) излучения Новосибирского лазера на свободных электронах (НЛСЭ).

Впервые они продемонстрировали, что слои данного материала можно использовать для генерации и распространения поверхностных плазмон-поляритонов (ППП) – разновидности не излучаемой в пространство электромагнитной волны, способной распространяться по поверхности материала. При помощи таких волн можно изучать оптические свойства приповерхностного слоя проводника, от которых зависит энергоэффективность интегральных схем. Возможность генерации ППП на графеновых пленках позволит в будущем использовать такие композитные материалы, толщиной в сотни нанометров для создания плазмонных компонент систем связи терагерцевого диапазона частот, то есть поколения 6G. Результаты опубликованы в журнале IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology.

Графен – двумерный материал, состоящий из атомов углерода, уложенных в шестиугольную решетку. Если под мощным микроскопом посмотреть на графит, из которого делают грифель карандаша, то можно увидеть, что он имеет слоистую структуру, где каждый атомарный слой и есть графен. Хотя теоретические исследования свойств этого материала начались еще в 1947 г., синтезировать графен для экспериментальных исследований долгое время не получалось, поскольку двумерный кристалл в трехмерном пространстве нестабилен. Получить графен удалось лишь в 2004 г. После синтеза этого материала началось интенсивное изучение его свойств, которое продолжается до сих пор. Графен интересен исследователям из-за своих уникальных электрических, механических и оптических свойств. Например, благодаря его высокой проводимости, он может получить широкое распространение в наноэлектронике и телекоммуникациях.

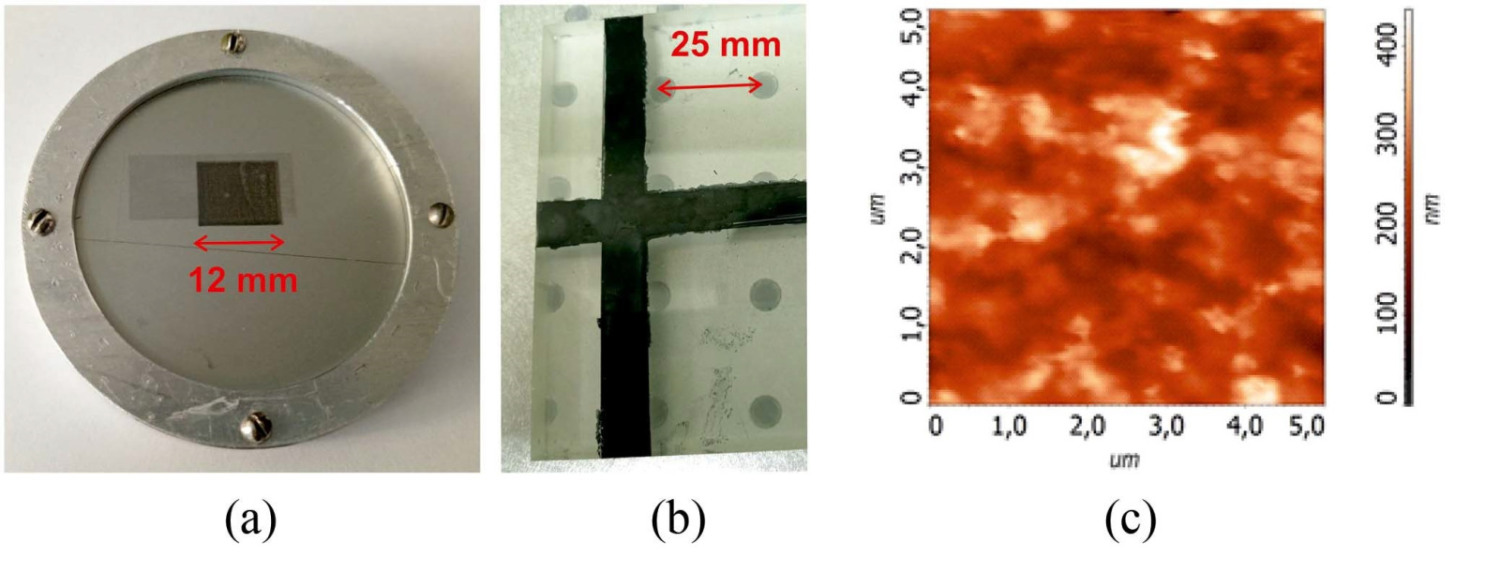

(а) Образец композитной пленки толщиной 35 нм, изготовленной из графеновых наночастиц и напечатанный на 2D-принтере. (б) Образец композитной пленки толщиной 400 нм на стекле. (в) Изображение размером 5 × 5 мкм2 поверхности композитной пленки, полученное с помощью атомно-силовой микроскопии

(а) Образец композитной пленки толщиной 35 нм, изготовленной из графеновых наночастиц и напечатанный на 2D-принтере. (б) Образец композитной пленки толщиной 400 нм на стекле. (в) Изображение размером 5 × 5 мкм2 поверхности композитной пленки, полученное с помощью атомно-силовой микроскопии«Все знают, как выглядит графит, потому что все видели кусок угля. Графен – это уже монослой толщиной от половины нанометра, материал хоть и являющийся производным графита, но обладающий абсолютно иными свойствами, – прокомментировала ведущий научный сотрудник ИФП СО РАН доктор физико-математических наук Ирина Антонова. – Считается, что у графена максимальная проводимость и максимальная теплоемкость – эти характеристики растут с уменьшением толщины материала и ослабевают с ее увеличением. Варьируя частицы, из которых формируется пленка, по толщине от монослоя до нескольких монослоев (малослойный графен), мы можем управлять свойствами получаемых пленок и контролировать их – вот, что интересно».

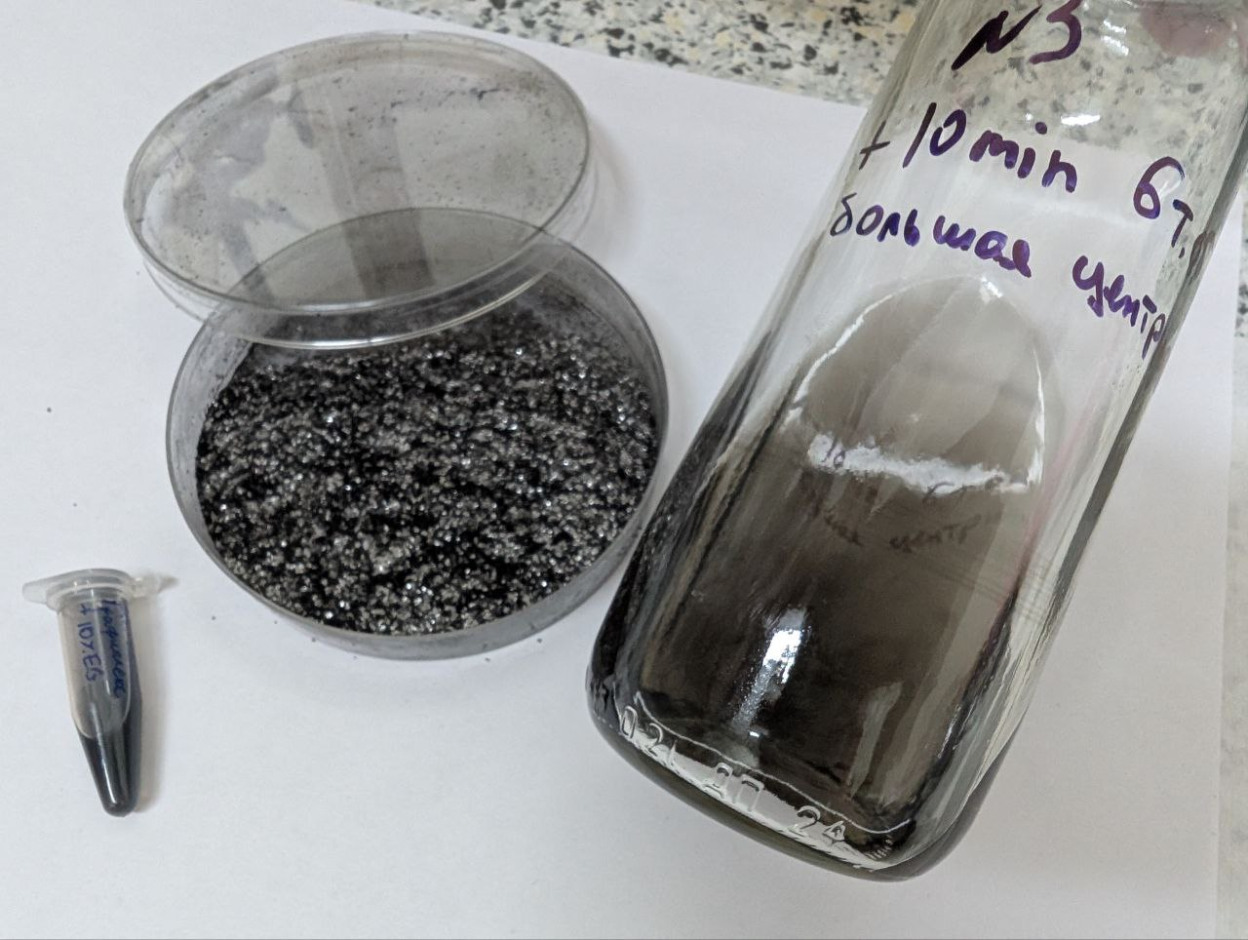

Изготовить монослой графена высокого качества и большой площади можно, но не на любых подложках. Для многих задач графен, как монослой и не требуется. В лаборатории физики и технологии трехмерных наноструктур ИФП СО РАН была разработана сложная многоступенчатая технология создания тонких, толщиной от нескольких до десятков нанометров, пленок из частиц толшиной от монослоя до нескольких монослоев (до 2 нм). Специалисты печатают их на 2D-принтере из чернил, содержащих частицы малослойного графена, который получают методом электрохимического расслоения графита, и проводящего полимера, обеспечивающего связывание частиц. Получаемые таким образом пленки уже продемонстрировали перспективность их использования для создания элементов для микроэлектроники, сенсоров глюкозы и мемристоров. Ожидается, что и в ТГц фотонике они найдут свое применение.

«Если взять природный графит и размолоть его в диспергаторе, устройстве, похожем на бытовой блендер, получится крупный и тяжелый песочек, состоящий из нестабильных частиц, который сложно использовать для печати, – добавил научный сотрудник ИФП СО РАН кандидат физико-математических наук Артем Иванов. – Чтобы сделать частицы тонкими и с необходимыми свойствами проводимости, используются разные физико-химические процессы, которые расслаивают частицы, превращая их в гораздо более стабильную суспензию. Но, если приглядеться, и на этом этапе можно будет увидеть крупные включения. После этого мы разделяем их по фракциям, выделяя все более и более мелкие частицы, и в итоге получаем настоящие чернила, в которых уже нет ни осадка, ни крупных конгломератов. Их уже можно заливать в принтер и печатать пленки с заданными свойствами».

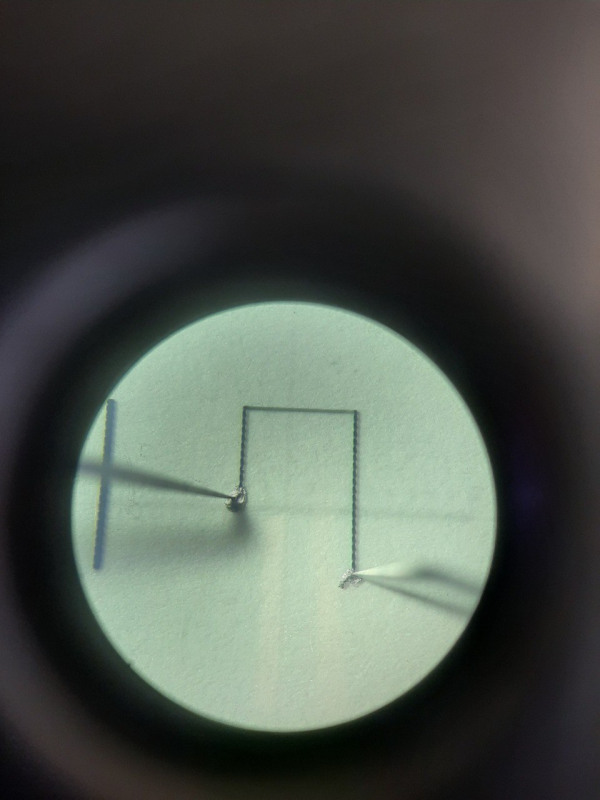

Антенна терагерцового диапазона для мобильной связи 6G, созданная на основе графеновых чешуек, производства ИФП СО РАН

Антенна терагерцового диапазона для мобильной связи 6G, созданная на основе графеновых чешуек, производства ИФП СО РАНИспользование графеновых пленок и их композитов перспективно во многих областях. Например, для создания терагерцевых биологических сенсоров. Многие биологические молекулы и комплексы (аминокислоты, ДНК) имеют линии поглощения в ТГц диапазоне, а оптические свойства графена могут быть весьма чувствительными к данным соединениям. Также графен потенциально интересен для плазмонных интегральных схем терагерцевого диапазона, являющихся компонентами устройств передачи информации, в которых сигнал передается в виде поверхностных электромагнитных волн – плазмон-поляритонов. При проектировании таких схем необходимо знать оптические характеристики металл-диэлектрических и полупроводниковых поверхностей, на которых они создаются. Их определение для графена, малослойного графена или его композита считается нетривиальной задачей.

«Композитный графен – очень сложный для описания его оптических свойств материал, ведь он состоит из наночастиц, в отличие, например, от любого металла, который представляет собой сплошную пленку с устойчивой кристаллической решеткой, – прокомментировал старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН кандидат физико-математических наук Василий Герасимов. – Но даже и в металлических пленках, напыляемых на подложку, объяснить, как устроена их поверхностная проводимость, довольно нелегко из-за сложной структуры кристаллитов, которая сильно зависит от технологии и параметров напыления. А у графена наночастицы сшиваются полимером в слои, между которыми существует разветвленная структура связей. Каналы проводимости есть между наночастицами в слоях, поэтому механизмов и эффектов там очень много. Они в свою очередь еще и зависят от толщины слоев и частоты поверхностной электромагнитной волны. Наша фундаментальная задача состоит в том, чтобы понять и описать механизмы проводимости такого сложного материала в терагерцевом диапазоне частот, в том числе по измеряемым характеристикам поверхностных плазмон-поляритонов. В данной работе мы впервые применили методы терагерцевой плазмонной рефрактометрии для исследования оптических констант композитных пленок из графеновых наночастиц толщиной от 15 до 400 нм».

В качестве источника терагерцевого излучения использовался Новосибирский лазер на свободных электронах. По средней мощности НЛСЭ в несколько раз превышает все другие существующие источники в диапазоне от 0.8 до 10 ТГц, а его частота генерации может плавно перестраиваться. Для данного типа исследований это наиболее актуально, так как при использовании значительно менее мощных источников реализовать методы плазмонной рефрактометрии не всегда удается.

«Поверхностные плазмон-поляритоны позволяют исследовать свойства даже таких сложных материалов, как графен и композиты на его основе, – добавил Василий Герасимов. – Благодаря своей природе, а именно способности, прилегая к поверхности проводника и двигаясь вдоль нее, проникать на очень небольшую глубину (порядка десятка нанометров) в материал, плазмон-поляритоны отлично “чувствуют” оптические свойства изучаемого материала, в данном случае композитных графеновых пленок. Полученные нами результаты говорят о достаточно высокой проводимости исследуемого композитного материала, которая, по нашим оценкам, всего на 1-2 порядка меньше, чем у металлов. В будущем это позволит использовать его в терагерцевой интегральной плазмонике. Сейчас наши работы носят фундаментальный характер, но в дальнейшем имеющаяся достоверная информация об оптических свойствах графеновых пленок будет играть важную роль при проектировании биологических сенсоров и плазмонных интегральных схем на их основе. Дело в том, что оптические константы проводника определяют глубину проникновения плазмон-поляритонов над поверхностью, а также влияют на их энергетические потери при распространении вдоль поверхности. Эти факторы имеют значительное влияние на размеры элементов плазмонных интегральных схем и их энергетическую эффективность».