Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) входит в пул российских научных и производственных организаций, принимающих участие в реализации проекта международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor, Франция). Основными направлениями ИЯФ СО РАН по проекту ИТЭР являются разработка, производство и интеграция четырех диагностических портов – стальных модулей со сложной системой каналов водяного охлаждения, оптических и вакуумных каналов; а также производство двух диагностических систем для измерения термоядерной мощности в реакторе. На данный момент завершен один из первых производственно-технологических этапов изготовления диагностики – диверторного монитора нейтронного потока (ДМНП). Произведен комплект первоплазменных элементов ДМНП, которые представляют собой коммутационные коробки, предназначенные для установки на теле вакуумной камеры ИТЭР для защиты и фиксации электрических линий связи (кабелей вывода электрического сигнала). Качество и точность изготовления всех элементов ИТЭР находятся на беспрецедентно высоком технологическом уровне, но при этом процесс контрольной сборки первоплазменных компонентов ДМНП настолько прост, что его можно сравнить с конструктором.

Задача международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, строительство которого ведется во Франции, заключается в демонстрации возможности использования термоядерной энергии. По обновленному графику проекта запуск реактора и получение первой плазмы запланированы на 2033 г. Основой термоядерного ректора является магнитная ловушка закрытого типа – токамак (тороидальная камера с магнитными катушками). Токамак ИТЭР будет состоять более чем из миллиона деталей и весить 23 тысячи тонн при высоте 30 метров.

Основными направлениями работ ИЯФ СО РАН по проекту ИТЭР являются: разработка, производство и интеграция диагностических портов ИТЭР (Экваториальный порт №11, Верхние порты №№ 2,7,8). Каждый из портов представляет собой систему, в состав которой входят диагностические защитные модули (ДЗМ) – крупногабаритные стальные структуры с разветвленной системой каналов водяного охлаждения и большим количеством оптических и вакуумных каналов для размещения диагностических систем токамака. Основным конструкционным материалом для изготовления ДЗМ, как и для подавляющего большинства элементов будущего термоядерного реактора, является специальная аустенитная нержавеющая сталь 316L(N)-IG, разработанная для атомной энергетики. Второе направление: производство нейтронных диагностических систем, таких как Диверторный монитор нейтронного потока (ДМНП) и Вертикальная нейтронная камера (ВНК).

«Диверторный монитор нейтронного потока является частью диагностического комплекса ИТЭР, – прокомментировал научный сотрудник ИЯФ СО РАН Дмитрий Гавриленко. – ДМНП будет измерять термоядерную мощность и полный нейтронный поток при работе во всех режимах установки. По сути при помощи этой диагностики можно управлять работой реактора и определять ее эффективность. Функция ДМНП понятная и простая, хотя саму диагностику такой вряд ли можно назвать, как и любой элемент ИТЭР».

Проектирование установки ИТЭР – сложный и многоступенчатый процесс. Перед специалистами стоит экспериментальная задача – найти лучшие технологические решения, оптимизировать их, испытать при различных режимах работы реактора, оценить их эффективность, а потом реализовать в коммерческо-промышленных термоядерных реакторах, так называемых DEMO (DEMOnstration Power Plant) реакторах.

«Работа в ИТЭР ведется по определенной схеме, – добавил советник дирекции ИЯФ СО РАН доктор физико-математических наук Александр Бурдаков. – Создание любой конструкции или ее элемента начинается с эскизного проекта, на основании которого создается PDR (Preliminary design review) – предварительная версия, которую необходимо защитить. Для этого команда наших специалистов едет в головную организацию ИТЭР во Францию, где выступает с защитой проекта. Комиссия слушает и вносит свои правки. После внесения исправлений в PDR он утверждается, и начинается этап защиты FDR (Final design review). Уже потом можно преступать к производству. Но и здесь нужно пройти многоступенчатое согласование. Начинается все с MRR (Machinery redness review). На этом этапе мы показываем, что готовы к производству, то есть защищаем уже не изделие, а саму технологию. К слову, получив разрешение на производство, мы отчитываемся за каждую пройденную процедуру, она фиксируется и передается в головную организацию».

Один из важных элементов токамака ИТЭР, наличие которого отличает его от предыдущих версий подобных открытых магнитных систем, дивертор. Это устройство разработано для отвода тепловых и нейтронных нагрузок со стенок реактора. Дивертор, или диверторная кассета, располагается в нижней части реактора, именно туда и стекают потоки плазмы. Этот элемент будет подвергаться тепловой нагрузке, в десять раз превышающей ту, что испытывает космический аппарат при входе в атмосферу Земли. ДМНП расположат под дивертерной кассетой.

«Диверторная кассета защищает нашу диагностику от высокоэнергетичных нейтронов, – пояснил Дмитрий Гавриленко. – Поэтому отпала необходимость в интенсивном охлаждении устройства, что сильно упростило конструкцию. В целом, начиная с 2016 г., когда был создан первый макет, и до 2022 г., когда появился прототип №2, конструкция ДМПН сильно изменилась».

Задача поэтапного макетирования состоит в том, чтобы оценить правильность выбора тех или иных технических решений, определить технологический процесс изготовления и подготовиться к защите предварительного проекта. ИТЭР задает очень высокую планку качества изготовления, не каждая организация способна соответствовать этому уровню. Благодаря своей исследовательской инфраструктуре и наличию собственного экспериментального производства ИЯФ СО РАН может выполнять поставленные требования.

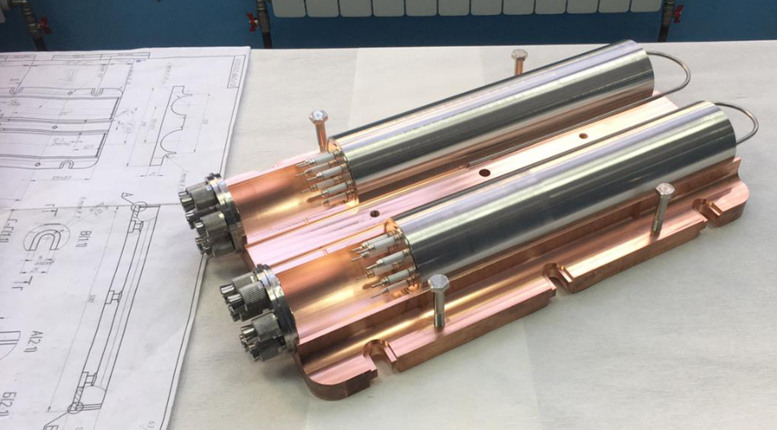

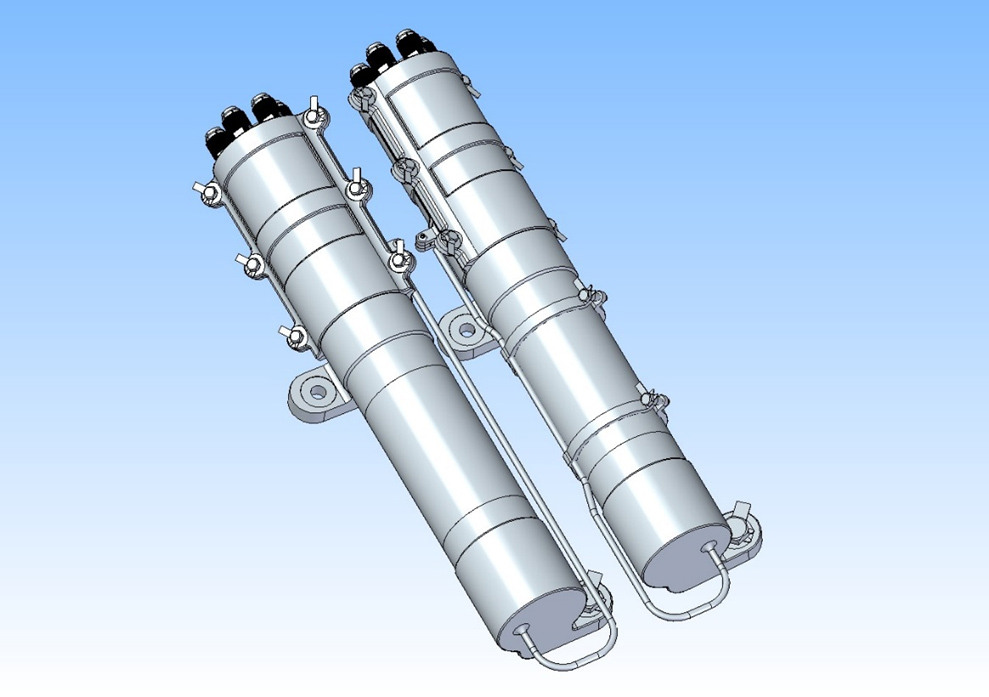

«Первый макет ДМНП представлял собой два детекторных узла, связанных общей системой водяного охлаждения. В каждом из детекторных узлов размещались ионизационные камеры деления с ураном-235 и -238 (название модулей - U5 и U8, соответственно), – добавил Дмитрий Гавриленко. – Тут надо отметить, что внешне простая диагностика, выглядящая как непропорционально большой бинокль (две трубы, связанные патрубками охлаждения посередине), имела внутри сложную и красивую начинку из винтовых турбулизаторов потока, гидравлических дросселей, борных экранов, внутренних объемов, заполненных инертными газами и узлов вывода электрических сигналов. Снаружи – пустая бочка, а внутри невероятная умнота. С тех пор было изготовлено еще два прототипа ДМНП, после чего была успешно пройдена стадия защиты финального проекта. Теперь мы делаем финальное, “боевое”, устройство – получается хорошо».

Дальше специалисты ИЯФ СО РАН будут собирать отдельные элементы корпуса диагностики ДМНП, размещать внутри ионизационные камеры с ураном, заваривать и соединять их с коммутационными коробками.