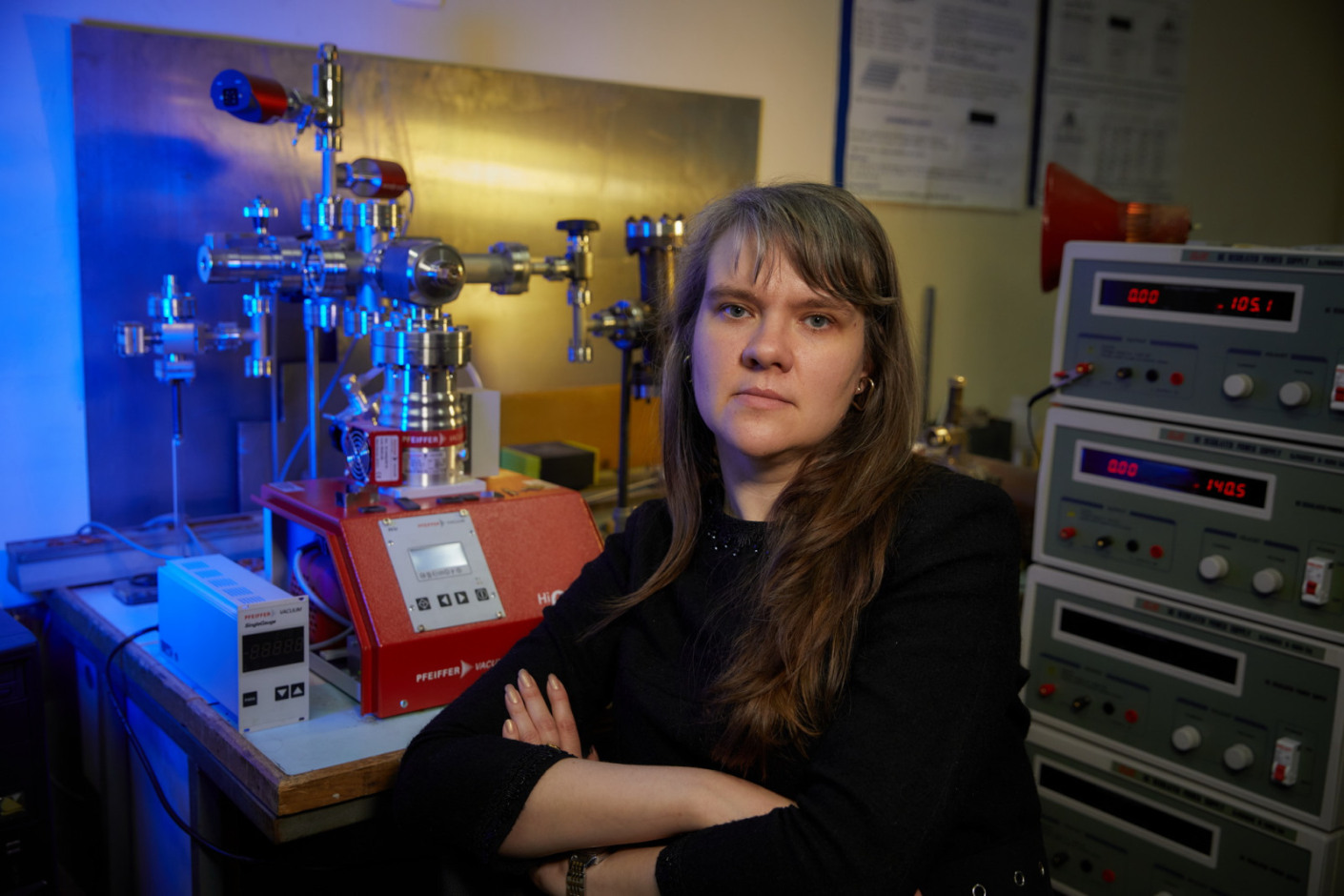

Научно-деловой портал «Атомная энергия 2.0» представляет экспертное интервью с Анной Станиславовной Петровской, кандидатом физико-математических наук, генеральным директором компании «ИнноПлазмаТех».

- Анна Станиславовна, что сегодня представляет собой компания «ИнноПлазмаТех»? В каких ключевых сферах и направлениях вы работаете, и, в первую очередь, какую продукцию и услуги Вы предоставляете или разрабатываете для российской, и, возможно, международной атомной отрасли?

- Ключевое направление деятельности компании ООО «ИнноПлазмаТех» - это научно-исследовательские разработки в области естественных наук для ядерной энергетики с использованием междисциплинарных знаний и подходов в направлении решения трех важнейших проблем:

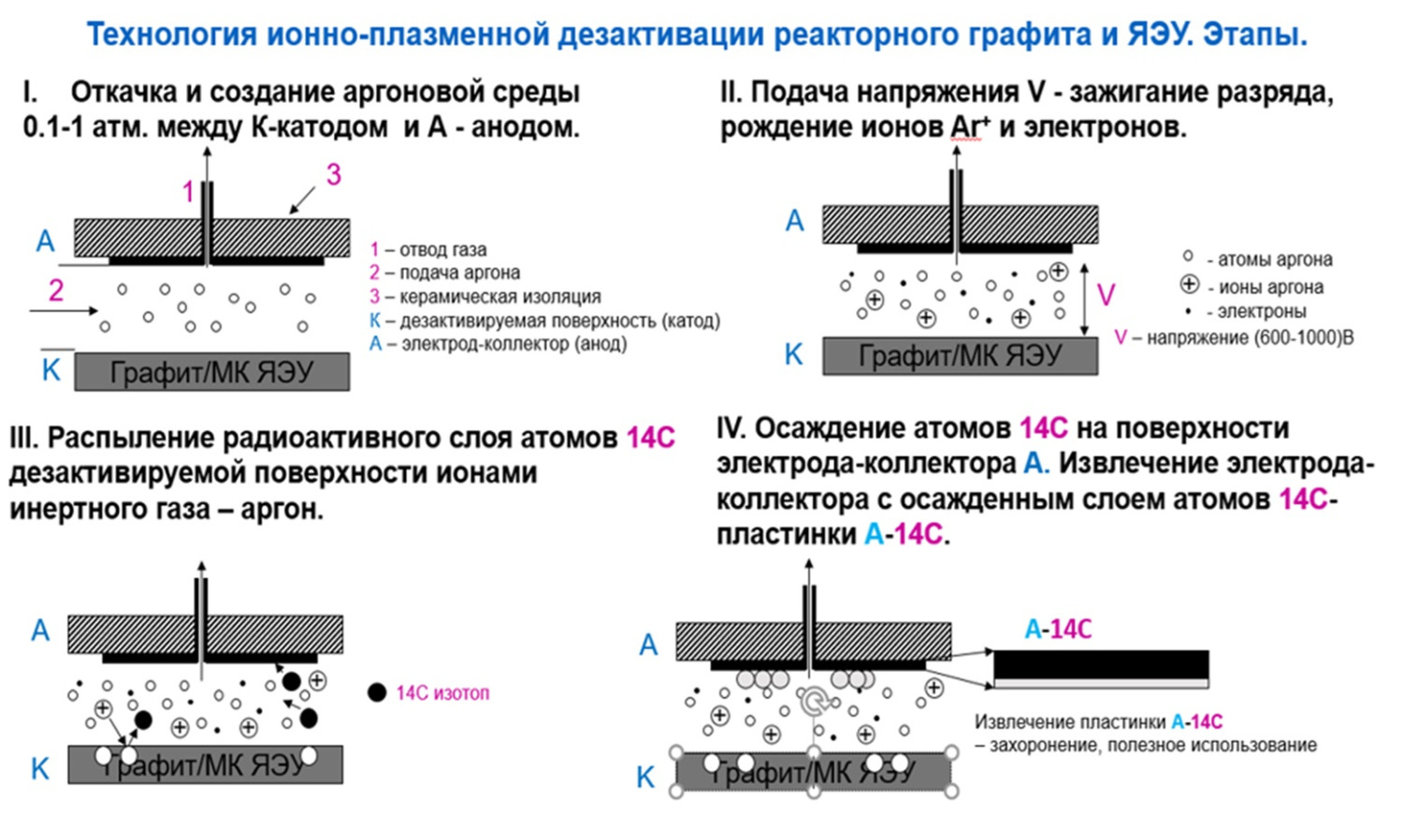

Первое направление. Разработка ионно-плазменной «сухой» технологии для дезактивации облученного реакторного графита (мировые объемы которого составляют порядка 260 тыс. тонн) при выводе из эксплуатации уран-графитовых реакторов (в том числе РБМК). Разрабатываемая технология представляет собой новый междисциплинарный подход на основе физики плазмы. Мы используем «укороченный» плазменный разряд высокого давления в инертном газе для дезактивации реакторного графита и диффузионного переноса распыляемых разрядом поверхностных слоев атомов на сменные аноды с последующим удалением. Эта технология также применима для дезактивации поверхностей оборудования внутри первого контура, содержащих радиоактивные загрязнения в форме продуктов коррозии металлов и шпинелей. Острота проблемы дезактивации облученного реакторного графита обусловлена его большими объемами, огромным периодом полураспада (около 5700 лет) основного дозообразующего бета-активного изотопа углерода-14. Проблема вывода из эксплуатации уран-графитовых реакторов до сих пор актуальна, необходимость поиска эффективных технологий переработки облученного графита сохраняется, поскольку мировой наукой пока не найдено оптимального решения, а существующие методы, включающие радиохимию, измельчение графита на фракции, плавление, испарение и сжигание приводят лишь к увеличению объемов вторичных РАО и образование ЖРО.

Процесс ионно-плазменной дезактивации состоит в зажигании укороченного разряда в инертном газе (аргон) между обрабатываемой дезактивируемой поверхностью (катод) и сменным электродом-коллектором (анод). При дезактивации облученного реакторного графита технология без разрушения графитовой матрицы и формирования ЖРО удаляет слой, содержащий повышенную концентрацию изотопа углерода-14, а также обеспечивает высокотемпературную диффузию и удаление других изотопов из объема графита в инертной атмосфере. Кроме того, наша технология позволяет удалять поверхностный радиоактивный слой (оксиды металлов, шпинели, продукты топливной композиции и др.) с внутриконтурного оборудования без образования ЖРО. Также регулируя параметры разряда, можно наносить на различные металлические подложки (никель, тантал) слой углерода-14 необходимой толщины для создания изотопной продукции, применяемой в медицине и для нового типа источников питания – «вечных» электрон-эмиссионных вакуумных бета-вольтаических батарей. Важным аспектом технологии является отсутствие образования химических соединений распыляемых радиоактивных отложений с инертным газом и, соответственно, их осаждение в форме твердого атомарного осадка на поверхности периодически заменяемого металлического анода, что исключает образование ЖРО и сокращает затраты в десятки раз.

В нашей стране проблема переработки реакторного графита прежде всего вызвана выводом из эксплуатации реакторов РБМК. По сравнению с существующим двадцатипятилетним планом, применение ионно-плазменной технологии дезактивации, по нашим оценкам, позволит сократить на порядок расходы из государственного бюджета в размере 500 млрд.руб. при выводе из эксплуатации 11 блоков РБМК за счет сокращения сроков и значительного снижения активности основного объема облученного графита с переводом его из 2-го в 3-й класс опасности. В настоящий момент нами в лабораторных условиях получены рабочие параметры технологии и экспериментально показана работоспособность процесса дезактивации графита и металлоконструкций на необлученных образцах. Кроме этого, в процессе дезактивации облученного реакторного графита возможно извлечение концентрата бета-активного изотопа углерода-14 для полезного использования в медицине, биологии и при создании бета-вольтаических батарей для использования в кардиостимуляторах и перспективных нейроимплантах.

Среди преимуществ ионно-плазменной технологии важно отметить:

- сокращение объемов вторичных РАО, отсутствие ЖРО и уход от радиохимии,

- сокращение сроков работ, технико-экономическую эффективность,

- возможность получения полезной изотопной продукции (углерод-14),

- мобильность технологии (возможность применения на местах расположения ЯЭУ),

- дезактивация внутриконтурного оборудования от поверхностных загрязнений –удаление радиоактивных отложений и их компактизация в твердой форме без промежуточных стадий,

- сохранение целостности графитовой матрицы при дезактивации облученного реакторного графита,

- принципиально новый подход, инновационность и патентоспособность, что позволит продавать лицензии и технологические услуги на международном рынке.

Применение нашей технологии в России в интересах Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» может дать большой технико-экономический эффект не только при демонтаже блоков РБМК, но также на АЭС с реакторами типа ВВЭР при проведении ремонтных работ. Использование технологии возможно также для обслуживания и вывода из эксплуатации промышленных УГР, реакторов типа ЭГП (например, Билибинская АЭС), дезактивации элементов ныне используемых и перспективных малых реакторов (судовые и контейнерные ЯЭУ).

Основные принципы ионно-плазменной технологии и устройство для реализации запатентованы нами с АО «Концерн Росэнергоатом» в Российской Федерации, ведется зарубежное патентование совместно с ГК «Росатом» (патенты РФ №2711292 и 2771172external link, opens in a new tab, на рассмотрении находятся Европейская патентная заявка EP 19888171.6, заявка США 20210272715, Канады CA3105179A1, КНР CN112655056A и др., продолжается патентование новых технических решений по данной тематике).

Разрабатываемая ионно-плазменная технология дезактивации вызывает интерес мирового научного сообщества, основные научные результаты, представленные мною в произносимым докладе по приглашению секретариата МАГАТЭ, вызвали положительный интерес у экспертов атомной отрасли на международном техническом совещании Technical Meeting on Processing Technologies for Irradiated Graphite Waste, IAEA Headquarters в Вене 7 августа 2024 г.

Важно отметить, что наличие интеллектуальной собственности и уникальность технологии позволяет выступить на мировом рынке ядерной энергетики, включая предложения работ по выводу из эксплуатации и обслуживанию ЯЭУ, дезактивации разделительного технологического оборудования и «горячих» комнат, наработке изотопной продукции с продажей технологии или лицензии партнерам из по всему миру – например, устранение последствий аварии на АЭС Фукусима-1, дезактивация газодиффузионных заводов в США и др.).

Вторым направлением является разработка ионно-термической технологии переработки отработанного ядерного топлива для решения мировой проблемы замыкания ядерного топливного цикла и сокращения вторичных РАО при переработке ОЯТ.

Запасов природного урана (и содержащегося в нем изотопа U-235) осталось на 40-80 лет (в том числе, по данным МАГАТЭ), но если научиться использовать изотоп урана-238, то запасы возрастают в 100 раз! Для использования 238-го изотопа урана в России разрабатываются и уже построены энергетические реакторы на быстрых нейтронах, а также технологические мощности по фабрикации смешанного топлива, здесь больших проблем нет. Но эти достижения ничего не значат, если не будет налажена эффективная переработка высокорадиоактивного отработанного ядерного топлива, т.к. в ОЯТ быстрых реакторов остается более 20% делящихся атомов урана и плутония и без их извлечения и запуска в повторный оборот быстрые реакторы имеют абсолютно отрицательную экономику.

В России система обращения с ОЯТ включает его хранение, транспортировку и переработку. Хранение осуществляется в при реакторных и пристанционных хранилищах атомных электростанций и исследовательских реакторов. Например, на предприятиях ФГУП «Железногорский ГХК» и ФГУП ПО «Маяк» (ГК «Росатом») хранится 8600 т и 2500 т. отходов, cоответственно. Всего на объектах ГК «Росатом» накоплено более 24 тыс. т ОЯТ и более 350 тыс. т находится в хранилищах других стран с ядерной энергетикой и вооружениями. Ежегодно из реакторов российских АЭС выгружается примерно 650 т отработавшего топлива, при этом перерабатывается не более 15 % этого объема. В промышленном масштабе реализована только гидрометаллургическая технология (PUREX-процесс) переработки ОЯТ тепловых реакторов, которая была разработана и запатентована в конце 40-х годов в США для переработки облучённого урана в оружейных целях. В основе технологии лежит жидкостная экстракция с использованием экстрагента (раствора трибутилфосфата). Например, в России сейчас действует комплекс РТ-1 ПО «Маяк», на котором перерабатывается ОЯТ реакторов ВВЭР-440, БН-600, а также от исследовательских и транспортных установок. Технологической схемой является модифицированный PUREX-процесс. Стоит отметить, что технологии переработки ОЯТ, включающие перевод ОЯТ в фазу растворов и расплавов, из которых производится дальнейшая химическая переработка, приводят к увеличению объемов вторичных РАО и дополнительным сложностям в реализации многостадийного процесса переработки. В ОЯТ содержится до 40 химических элементов, и если использовать существующие методы радиохимии, то для их извлечения надо провести множество химических реакций в условиях сильнейшей радиации. Таким образом, известные способы переработки ОЯТ (радиохимический, пирометаллургический, пироэлектрохимический, газофторидный) не решают с должной эффективностью проблему и влекут за собой формирование больших объемов ЖРО.

Другие известные подходы, в частности, технологии сепарации ОЯТ в плазменных центрифугах требуют сложных и дорогостоящих установок, при этом удается добиться разделения только на легкую и тяжелую массовые группы атомов с массами 150 а.е.м. и 240 а.ем., соответственно.

Таким образом, сейчас ядерная энергетика, как как никогда, нуждается в поиске новых подходов к решению общемировой проблемы переработки ОЯТ.

Разрабатываемая нами технология ионно-термической переработки ОЯТ основана на использовании явлений из физики плазмы, а именно, мы используем модифицированную по сравнению с технологией дезактивации схему укороченного разряда в среде инертного газа (аргона) для атомизации таблетки ОЯТ или ее фрагментов. Таблетка ОЯТ помещается в диффузионную разделительную трубу с потоком инертного газа (аргон) и распыляется за счет ионного и термического воздействия плазменного разряда. Стенки из высокотемпературного металла (вольфрам) диффузионной разделительной трубы поддерживаются за счет омического нагрева с заданным распределением (градиентом) температуры вдоль потока инертного газа. В связи с этим осаждение различных распыленных атомов, входящих состав ОЯТ, происходит на заданных участках внутренней поверхности трубы в соответствии с температурами и парциальными давлениями их насыщенных паров. Для удобства извлечения разделенных атомов внутри диффузионной разделительной трубы устанавливаются съемные кольцевые вкладыши. Технология полностью свободна от использования радиохимии, поскольку распыленные атомы не вступают в химические реакции с буферным инертным газом, таким образом, исключается формирование ЖРО и вторичных РАО. Технология применима к любому типу отработанного топлива (МОКС, СНУП, металлическое топливо) и позволяет обеспечить очистку урана и плутония от большинства продуктов деления фактически в одношаговом процессе с использованием диффузионной трубы с высокотемпературным градиентом в потоке инертного газа и разделением химических элементов ОЯТ по температуре насыщенных паров с эффективностью не ниже 99%. Ионно-термическая технология переработки ОЯТ позволяет заодно извлекать из таблетки ОЯТ изотоп стронция-90, который может быть использован для создания нового типа вакуумной бета-вольтаической батареи с большой удельной мощностью.

Операционные расходы переработки ОЯТ посредством ионно-термической технологии оцениваются в 20 долларов США за 1 кг топлива по сравнению с стоимостью переработки ОЯТ традиционными химическими методами до 2000 долларов за кг и стоимостью захоронения ОЯТ порядка 1000 долларов за кг.

Более подробно технология переработки ОЯТ описана в наших научных публикациях, например, в работах: А. С. Петровская, А. Б. Цыганов «Расчет температурных режимов диффузионной разделительной трубы для технологии ионно-термической переработки ОЯТ», Ядерная физика и инжиниринг, 2023, том 14, № 6, с. 523–529 DOI: 10.56304/S2079562923010207, А. С. Петровская, А. Б. Цыганов, «Атомизация и транспорт радионуклидов в плазме инертных газов для ионно-плазменной технологии дезактивации оборудования ЯЭУ и переработки ОЯТ, Журнал Ядерная физика и инжиниринг, 2024, том 15, № 6, с. 624–630.

Важности и необходимости решения проблемы переработки ОЯТ, преимуществам разрабатываемой ионно-термической технологии посвящено несколько наших интервью в СМИ:

- Прямой эфирexternal link, opens in a new tab на телеканале ОТР, приглашенный гость Анна Петровская, ген.директор ООО "ИнноПлазмаТех"

- Интервьюexternal link, opens in a new tab порталу Научная Россия - Переработать, а не захоронить: как избавится от сотен тысяч тонн ядерных отходов? Интервью с физиком Анной Петровской.

Третье направление - это разработка новых «вечных» вакуумных бета-вольтаических источников энергии, свободных от использования полупроводниковых материалов. Научно-техническая новизна разрабатываемого источника энергии заключается в принципиально новой конструкции, состоящей из катода с большим значением работы выхода электронов, отделенным микро-вакуумным промежутком от анода, изготовленного из материала с минимальным значением работы выхода. Принцип действия источника в чем-то подобен термо-эмиссионному преобразователю. Источником электронов в таком устройстве является слой углерода-14 или стронция-90, нанесенный с заданной толщиной на катод, а также дополнительный слой из материала – «размножителя» электронов, образующихся из первичных быстрых бета-электронов. «Вечность» источника энергии определяется периодом полураспада бета-активного изотопа: в случае использования изотопа углерода -14 период полураспада составит – 5700 лет, для стронция-90 он имеет значение порядка 30 лет. Такие источники энергии имеют широкую область применения, прежде всего они актуальны для использования в медицине (кардиостимуляторы и нейроимпланты) и микроэлектронике.

Результаты исследований по данному направлению нами опубликованы:

- Petrovskaya A.S., Tsyganov A.B., "Fabrication of Beta-Active Carbon Nano-Layer Using Ion-Plasma Technology for Irradiated Reactor Graphite Deactivation", Publishedexternal link, opens in a new tab in: 2024 International Conference on Electrical Engineering and Photonics (EExPolytech)

- A. S. Petrovskaya, A. B. Tsyganov, D. A. Blokhin and A. Y. Kladkov, "Fabrication of Strontium — 90 Vacuum Beta-Voltaic Batteries During SNF Processing by Ion Sputtering –Thermal Separation Technology," 2023 International Conference on Electrical Engineering and Photonics (EExPolytech), St Petersburg, Russian Federation, 2023, pp. 258-260, doiexternal link, opens in a new tab.

Фактическим продуктом являются разрабатываемые технологии и устройства для их реализации, а также новая изотопная продукция – углерод-14 и стронций -90.

- Расскажите, пожалуйста, про историю создания вашей инновационной компании. Какие цели вы изначально ставили, и какие новые возможности и проекты появились у вас теперь?

- Компания ООО «ИнноПлазмаТех» была создана мной в 2020 году как молодая инновационная компания для реализации полученного гранта по теме «Разработка ионно-плазменной дезактивации ядерных энергетических установок» от Фонда содействия инновациям. До 2020 года тема дезактивации разрабатывалась нашим научным коллективом в другой нашей венчурной компании ООО «Интро-Микро», был успешно реализован грант от Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ), мною была получена первая премия Правительства Санкт-Петербурга в конкурсе «Молодые. Дерзкие. Перспективные» в номинации лучшая научно-исследовательская разработка. Т.к. на момент подачи заявки на получение гранта в Фонд содействия инновациям возраст компании ООО «Интро-

Микро» превышал два года, то, по правилам Фонда, получение гранта было возможно двумя путями: от молодого юридического лица в организационной форме общества с ограниченной ответственностью, чей срок деятельности не превышает двух лет, либо от физического лица (руководителя группы) и его команды. Имея существенный научный задел по уже реализованному гранту РФФИ, совместный патент с АО «Концерн Росэнергоатом» и ГК «Росатом», включая начало совместного международного патентования, правительственную премию, ряд научных публикаций и совместный опыт работы команды, мною была подана заявка на грант в Фонд Содействия инновациям, которая успешно прошла конкурсный отбор, и нам был выделен грант по программе «СТАРТ-1», для реализации которого и была создана компания ООО «ИнноПлазмаТех».

Исторически первой темой в области ядерной энергетики, которой мы стали заниматься была разработка ионно-плазменной технологии дезактивации облученного реакторного графита ЯЭУ. Прежде всего, тема появилась в связи с давно существующей проблемой вывода из эксплуатации реакторов РБМК в нашей стране. В частности, в непосредственной близости к нашему городу Санкт-Петербургу остро стоит проблема вывода из эксплуатации 4-х блоков РБМК на Ленинградской АЭС в г. Сосновый Бор. Конечно, актуальность и масштабность данной темы подчеркивается отсутствием на сегодняшний день эффективных технологий дезактивации графита в мире! По мере решения научных и технических задач по данному проекту возникали новые задачи, были получены новые результаты и обнаружены физические эффекты, которые естественным путем повлекли за собой развитие данной темы. В том числе, возникли новые направления, включая возможные применения модифицированной технологии микро-плазменного разряда для решения не менее важной проблемы – переработки ОЯТ и замыкания ядерного топливного цикла. Так мы пришли к разработке ионно-термической технологии с разделением атомов ОЯТ по температурам и давлениям их насыщенных паров. Возможность извлечения полезной изотопной продукции в ходе дезактивации и переработки ОЯТ, бета-изотопов углепрода-14 и стронция-90 привела к постановке задачи о путях их полезного использования не только в ядерной энергетике, но и для разработки новых источников электропитания - вакуумных бета-вольтаических батарей, дабы расширить практическую область использования изотопов и рынок для внедрения наших технологий. По мере накопления опыта, создания научно-технического задела, конечно, возрастает уровень проработанности технологии, что дает возможность подготовки конкурентоспособных заявок на гранты в институты развития и сотрудничества с предприятиями атомной отрасли для последующего внедрения технологий. Наличие большого количества научных публикаций по теме дезактивации и участие в международных конференция, отраслевых мероприятиях атомной отрасли, вызывает дальнейший интерес мирового научного сообщества к нашим исследованиям, что проявилось в приглашении секретариатом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) меня в качестве докладчика по разрабатываемой ионно-плазменной технологии на техническом совещании Technical Meeting on Processing Technologies for Irradiated Graphite Waste, IAEA Headquarters, Vienna, Austria, 7 августа 2024г.

- Насколько остро в России и мире сегодня стоят задачи не только уменьшения и переработки накопленных радиоактивных отходов, включая облученный реакторный графит и ядерное топливо, но и предотвращения их большего накопления в будущем? Каким технологическим направлениям и объектам атомной отрасли будут интересные ваши разработки в первую очередь?

- Проблема действительно является острой для всей ядерной энергетики, не только в России. Главной проблемой обращения с большими объемами накопленных РАО, в частности облученного реакторного графита (в мире порядка 300 тыс.тонн), является отсутствие эффективной технологии его переработки, а также отсутствие возможности безопасного и надежного захоронения, если говорить о пути отложенного решения. В нашей стране проблема дезактивации графита прежде всего

обусловлена выводом из эксплуатации 11 реакторов РБМК, в каждом из которых находится порядка 2 тыс.тонн графитовой кладки.

Второй проблемой является образование больших объемов ЖРО, например, при переработке ОЯТ и плановых остановах энергетических реакторов с дезактивацией внутриконтурного оборудования. Здесь определяющим фактором является использование радиохимических технологий, как наиболее развитых в атомной отрасли, но имеющих неизбежное зло в виде увеличения объемов вторичных РАО и ЖРО. Единственным решением для предотвращения накопления объемов РАО в будущем станет разработка и внедрение в атомную промышленность принципиально новых технологий дезактивации ядерного оборудования и переработки ОЯТ, которые свободны от формирования ЖРО, т.е., по сути, это отказ от радиохимии в пользу «сухих» технологий. Необходимо обратить особое внимание на разработку и поэтапное внедрение принципиально новых технологий по переработке РАО, которые позволяют минимизировать объемы ЖРО и вторичных РАО, возникающие при стандартных методах переработки РАО на всем жизненном цикле ядерного оборудования. Актуальность поиска новых путей обращения с РАО отмечена в решении научно технического семинара «Эффективность и референтность технологий и оборудования для включения в региональные комплексы по переработки РАО», организованного ГК «Росатом» в апреле 2025 года при участии предприятий ФГУП «ПО Маяк», ФГУП «Радон», АО «СХК», АО «Атомэнергопроект», АО «ТВЭЛ», НИЦ – Курчатовский институт, АО «НИКИМТ-Атомстрой», ФГУП «Атомфлот», АО «ВНИИНМ», АО «ОДЦ УГР» и нашей компании ООО «ИнноПлазмаТех».

Разрабатываемые нами технологии дезактивации графита и внутриконтурного оборудования ЯЭУ, а также переработки ОЯТ, представляет интерес для предприятий, занимающихся выводом из эксплуатации ядерных реакторов, переработкой ОЯТ, а также строительством новых атомных станций, т.к. в портфель проектной документации строящихся энергоблоков сейчас закладываются варианты технологий для плановых дезактиваций оборудования при техническом обслуживании и для последующего процесса вывода из эксплуатации на завершающем этапе жизненного цикла реактора. Эти проблемы должны находиться в области внимания Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и НИЦ «Курчатовский центр». Практическое применение предлагаемой технологии плазменной дезактивации поверхностно загрязненных элементов конструкции ЯЭУ актуально при демонтаже блоков РБМК, а также на АЭС с реакторами типа ВВЭР при проведении регламентных и ремонтных работ. Использование технологии возможно также для промышленных УГР, реакторов типа ЭГП (например, Билибинская АЭС), дезактивации поверхностей конструкции реакторов малых и судовые ЯЭУ при проведении ремонтных работ и обслуживания. Рынок применения технологии может быть расширен на ряд зарубежных стран: США, Великобританию, Францию, Японию и др. страны, выводящие из эксплуатации графитовые реакторы. Также возможно применение нашей технологии для дезактивации конструкционных элементов аварийной АЭС Фукусима – 1, где из-за проплавления дна реакторов применение обычных жидкостных методов дезактивации невозможно. Также наши технологии представляют интерес с точки зрения экономически эффективного извлечения изотопа углерода-14 в процессе дезактивации, стронция-90 при переработке ОЯТ. Далее эта изотопная продукция может быть направлена на завоевание рынка новых источников энергии -– «вечных» электрон-эмиссионных вакуумных бета-вольтаических батарей.

Представленный нами в МАГАТЭ доклад по разработке ионно-плазменной дезактивации является вкладом в копилку программы текущего и будущего строительства российских АЭС за рубежом. Конкуренция на мировых рынках никогда не затихает, а иностранные заказчики заинтересованы не только в надежном строительстве и работе АЭС, но и в решении проблем обращения с образующимися радиоактивными отходами (РАО). По этим вопросам они в значительной мере опираются на информацию от МАГАТЭ. Восемьдесят лет для работы с РАО использовались традиционные методы радиохимии, которые приводят к образованию многократно увеличивающихся объемов вторичных РАО, т.к. удаляемые радионуклиды переводятся в растворы и при этом они необратимо разбавляются большим количеством «чистых» атомов жидкости. Поэтому наша технология «сухой» плазменной дезактивации РАО, представленная в докладе МАГАТЭ, еще раз подтверждает, что Российская Федерация занимает самые передовые позиции в важной области ядерной энергетики по обращению с РАО и может обеспечить иностранных заказчиков самыми лучшими решениями по всему спектру проблем.

- Расскажите, пожалуйста, про непосредственно сам процесс ваших научных исследований и экспериментов. Какое собственное оборудование и научную методологию вы создали и развиваете для них? И какие НИОКР в будущем вы хотели бы ещё провести?

- Мы выполняем теоретические и экспериментальные работы для решения поставленных задач по разработке ионно-плазменной технологии и устройства дезактивации, ионно-термической технологии переработки ОЯТ, а также по разработке конструкции вакуумной бета-вольтаической батареи. Проводятся теоретические и экспериментальные исследования физических свойств укороченного плазменного разряда при высоком давлении (вплоть до атмосферного) инертного газа, по кинетике распыления материалов при бомбардировке ионами и быстрыми атомами в укороченном разряде, по оценке степени разделения химических элементов ОЯТ в зависимости от типа используемого топлива и его элементного состава и другие. Сейчас у нас появилась новая идея – применить укороченный разряд для очистки поверхности бланкетов термоядерных реакторов от распыленных атомов с первой стенки токамака и таким образом решить одну из серьезных технических проблем на пути промышленного получения термоядерной энергии.

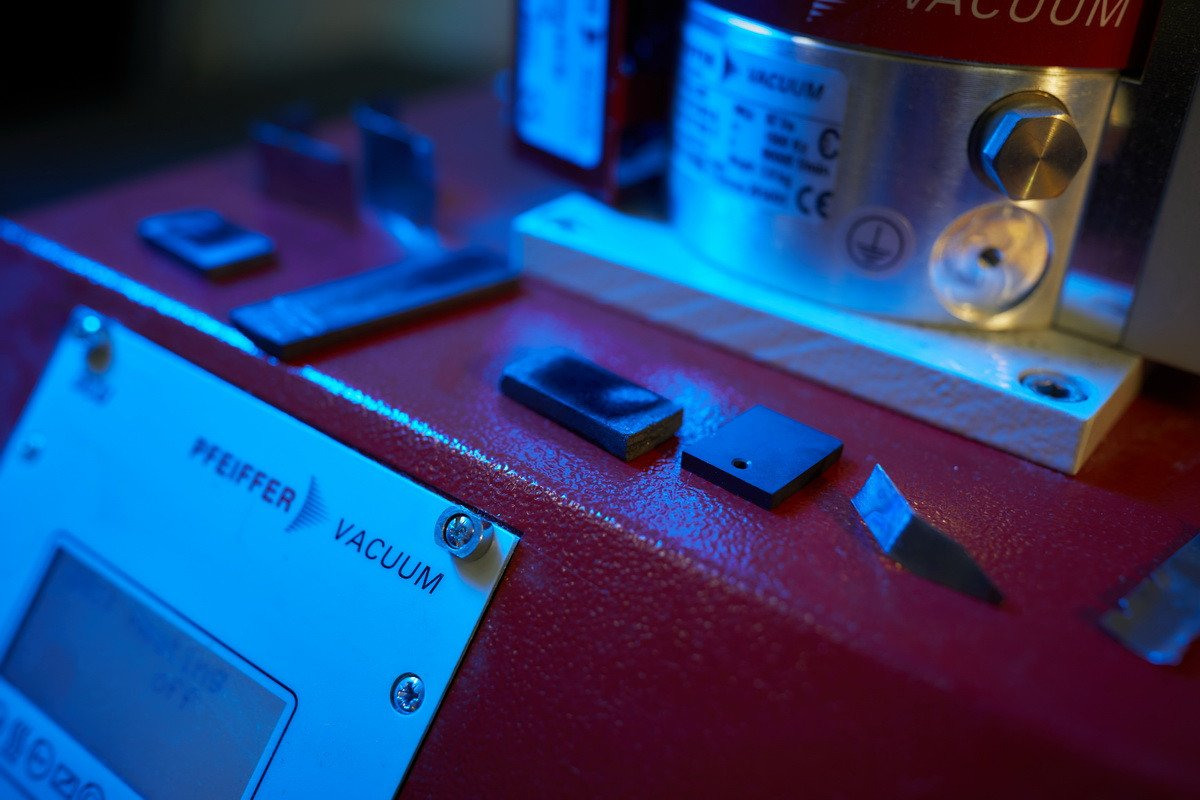

В настоящий момент в ООО «ИнноПлазмаТех» работы по теме дезактивации ведутся в рамках гранта от Российского научного фонда РНФ № 24-29-00321external link, opens in a new tab и включают в себя ряд задач. Теоретические работы включают построение численной модели укороченного разряда в аргоне для дезактивации, расчет концентраций компонент плазмы, расчет температурного поля в процессе дезактивации, позволяющего оценить роль ионного и термического распыления, численный расчет коэффициентов ионного распыления шпинелей с поверхности металлоконструкций для определения скорости дезактивации и др. теоретические задачи. Выполняются экспериментальные работы по ионному и термическому распылению необлученных образцов реакторного графита ГР-280 и образцов реакторной стали с поверхностными нерадиоактивными отложениями в форме оксидов и шпинелей для демонстрации работоспособности технологии в лабораторных условиях и подбору оптимальных рабочих параметров. Работоспособность технологии подтверждается присутствием осажденного слоя атомов углерода (реакторного графита) или атомов шпинелей на электроде коллекторе, что качественно и количественно (в форме спектров элементного состава) наблюдается на сканирующем электронном микроскопе с X-ray микроанализом. Для выполнения экспериментальных работ по распылению необлученных образцов реакторного графита ГР-280 и фрагментов металлоконструкций с поверхностными отложениями оксидов/ шпинелей у нас в лаборатории имеется собственная техническая база: вакуумная лабораторная установка-стенд, которая позволяет проводить подбор оптимальных условий плазменного распыления различных образцов для оптимизации рабочих параметров технологии ионно-плазменной дезактивации.

Если говорить о ближайших планах, то следующие этапы НИР и НИОКР прежде всего направлены на развитие и оптимизацию технологии, например, на уточнение рабочих параметров в зависимости от типа радиоактивного загрязнения, его химического состава, доработку вариантов дезактивационных устройств применительно к внутриконтурному оборудованию или графитовым блокам, патентование новых технических решений. Проводятся дополнительные эксперименты по распылению отложений, например, шпинелей с целью сравнения экспериментально и теоретически полученных значений скоростей ионного и термического распыления. Мы также планируем переход к испытаниям разработанных устройств в условиях, близких к реальным, и их изготовление в линейке от прототипов до промышленных образцов, что безусловно должно выполнятся при сотрудничестве с АО «Концерн Росэнергоатом» и ГК «Росатом».

- Сколько сотрудников трудится в компании «ИнноПлазмаТех»? Каким исследовательским и профессиональном опытом они обладают, и каковы сферы их научных интересов? Много ли у вас работает молодых учёных и инженеров?

- Поскольку проекты носят междисциплинарный характер, научный коллектив включает специалистов в области физики плазмы и ядерной энергетики, наши ученые обладают всеми необходимыми знаниями в области физики газового разряда от фундаментальных и теоретических основ до выполнения экспериментальных работ, а также знаниями в области конструирования и вывода из эксплуатации ядерных энергетических установок. Поскольку выполнение НИР и НИОКР в моей компании финансируется в основном за счет грантов от институтов развития (в настоящий момент работы ведутся в рамках гранта РНФ № 24-29-00321external link, opens in a new tab), то в зависимости от объема, полученного финансирования, объема поставленных задач, а также условий гранта у нас подбирается необходимое число членов научного коллектив с должными компетенциями. Молодых ученых работает более 50%, что является сейчас необходимым требованием по получению научных грантов. Кроме того, я являюсь сама молодым ученым и как основатель и директор компании вижу необходимость привлечения молодых коллег в свой коллектив.

- Какие перспективные цели ваша компания поставила перед собой в 2025 году, и на ближайшие несколько лет? Что включают в себя ваши главные управленческие и научные ценности, и мотивирующие сотрудников и вас идеи?

- В 2025 году, в первую очередь, мной и моим научным коллективом реализуются теоретические и экспериментальные задачи в рамках выполнения гранта от Российского научного фонда РНФ № 24-29-00321external link, opens in a new tab. Также ведутся переговоры по установлению сотрудничества с АО «Концерн Росэнергоатом» и ГК «Росатом» с целью дальнейшего развития проекта на последующие годы, создания прототипов устройств, соответствующих условиям работ в реальных условиях на площадках предприятий атомной отрасли, проведения испытаний, написания заявок на изобретения и подаче их в ФИПС. Кроме этого, ведется работа по подготовке и подаче заявок на научные проекты в институты развития нашей страны с целью получения грантового финансирования. Конечно, планируется подготовка и подача заявок на изобретения в ФИПС совместно с предприятиями контура ГК «Росатом» для получения патентов с целью защиты приоритета на технологии и устройства нашей страны на мировом рынке ядерных технологий.

Главные управленческие ценности – это, прежде всего, верно выбранная стратегия в продвижении проекта, начиная от правильности поставленных научно-технических задач и заканчивая получением финансирования на реализацию проекта, включая верное понимание актуальности проблемы, для какой области она важна и какие предприятия готовы идти на сотрудничество или выступить в роли заказчика. Главная научная ценность нашего коллектива - честное и добросовестное выполнение поставленных перед нами задач по реализации проектов. Мотивацией для работы ученых, кроме, конечно, интересных научных задач, всегда было и будет участие в реализации прикладных крупных проектов, направленных на решение мировых проблем, чем, собственно, и занимается мой научный коллектив.

Рис.6. Фотография фрагмента лабораторного стенда ООО «ИнноПлазмаТех» с образцами для верификации работоспособности ионно-плазменной технологииЕлена Либрик / «Научная Россия»

Рис.6. Фотография фрагмента лабораторного стенда ООО «ИнноПлазмаТех» с образцами для верификации работоспособности ионно-плазменной технологииЕлена Либрик / «Научная Россия»- Какую работу вы и ваши коллеги проводите по популяризации плазменных технологий и науки? По вашему мнению, насколько большое и дружное российское и международное сообщество в этой сфере?

- Я хочу отметить, что любая реклама, работающая на продвижение проекта, особенно публикации в СМИ, а также на страницах научных и бизнес интернет-порталов, выступления на телевидении, уже является важной составляющей его развития. Поэтому мы активно занимается популяризацией полученных нами научных результатов, в чем нам оказывает содействие пресс-служба РНФ, освещая на своем сайте и в сотрудничестве с другими СМИ полученные в рамках гранта результаты, которые опубликованы в научных и рецензируемых журналах в период его реализации. Также важным аспектом является популяризации полученных нами результатов на всероссийских и международных научных конференциях, включая произносимый доклад в МАГАТЭ, и, конечно, участие с докладами на отраслевых совещаниях и семинарах атомной отпасли в нашей стране.

Научное сообщество в области ядерной энергетики объединяет необходимость результативного поиска решений мировых проблем. Прежде всего, это поиск эффективных технологий дезактивации облученного реакторного графита, переработки ОЯТ и замыкания ядерного топливного цикла.

Важность и актуальность тем, которыми занимается мой научный коллектив, а также полученные достижения освещались нами в ряде СМИ.

- Что бы вы хотели пожелать и посоветовать молодому поколению, интересующемуся инновационными плазменными и схожими «зелеными»

технологиями, и, возможно, будущей учебой и работой в этой во многом ещё новой сфере науки и производства? Что их может ждать в ближайшие 10-30-

50 лет?

Рис.7. Скриншот с экрана прямого эфира на телеканале ОТР, Программа «Нескучное дело с Сергеем Ломакиным», приглашенный гость Анна Петровская

Рис.7. Скриншот с экрана прямого эфира на телеканале ОТР, Программа «Нескучное дело с Сергеем Ломакиным», приглашенный гость Анна Петровская- Молодому поколению, независимо от области интересов и деятельности, я могу пожелать заниматься тем, что они истинно любят и в чем имеют талант. Что касается научной и инновационной деятельности, то к этому необходимо добавить, что обратить свое внимание необходимо прежде всего на решение остро стоящих прикладных и глобальных проблем, имеющих мировую актуальность, научную значимость, на которые обращено внимание научного сообщества и направлено необходимое финансирование для их решения. Такой проблемой является поиск эффективной технологии переработки ОЯТ и замыкания ядерного топливного цикла, поскольку, если не начать решать эту проблему эффективно сейчас, то уже в ближайшие десятилетия нас ожидает энергетический кризис, поскольку запасов природного урана (и содержащегося в нем делящегося 235-го изотопа) осталось на 40-80 лет, но если научиться использовать и 238-й изотоп урана, то запасы возрастают в 100 раз! Как я уже выше упоминала, для использования 238-го изотопа урана в России разрабатываются и уже построены энергетические реакторы на быстрых нейтронах, но также необходима эффективная переработка высокорадиоактивного отработанного ядерного топлива (ОЯТ), т.к. в ОЯТ быстрых реакторов содержится до 20% делящихся атомов урана и плутония и без их извлечения и запуска в повторный оборот быстрые реакторы имеют отрицательную экономику. Второй не менее важной проблемой является поиск и разработка эффективной технологии дезактивации графита, т.к. любые отложенные решения на 10-30-50 лет по выводу из эксплуатации реакторов РБМК повлекут за собой огромные необоснованные финансовые затраты из государственного бюджета только на обслуживание остановленных реакторов. В данном случае, разрабатываемая нами ионно-плазменная технология дезактивации позволит на порядок сократить оценочные бюджетные затраты в размере 500 млрд.руб. на вывод из эксплуатации 11 блоков реакторов РБМК по существующему плану.