Научно-деловой портал «Атомная энергия 2.0» представляет экспертное интервью с научным руководителем НПП «Доза», лауреатом Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, кандидатом физико-математических наук, а также участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1987–1988 годах Юрием Николаевичем Мартынюком о передовых тенденциях в области радиационного контроля.

- В последние годы обсуждается новое перспективное направление развития энергетики – атомные станции малой мощности (АСММ). Во многих странах активно строятся и планируются к строительству такие электростанции. Юрий Николаевич, расскажите, пожалуйста, чем обусловлен мировой тренд на развитие АСММ, и какие преимущества они дают для энергетической отрасли?

- Проектирование и строительство малых модульных атомных энергоблоков – модная тенденция во всем мире.

Для России такие энергоблоки не мода, а насущная потребность. Посмотрите на карту: вся европейская часть, которая потребляет большую часть электроэнергии, уже ей обеспечена или будет обеспечена в ближайшем будущем. Построены и строятся мощные атомные станции с большим количеством энергоблоков. Это экономически целесообразно, так как легче и дешевле обслуживать большую атомную станцию с общей инфраструктурой, чем отдельные энергоблоки.

Однако для удалённых районов Сибири, Дальнего Востока и Севера строить мощные энергетические комплексы не имеет смысла. Население Чукотки, например, составляет 48 тысяч человек, Магаданской области – чуть больше 133 тысяч, Камчатки – 290 тысяч.

Кому работать на этих станциях? Кому нужны эти тысячи мегаватт? Объем вырабатываемой энергии превышает потребности населения. Поэтому, конечно, малые модульные атомные станции или, как их сейчас называют, АСММ («атомные станции малой мощности») имеют большое значение. Один энергоблок, установленный в удалённом районе, обеспечит электроэнергией и теплом всё население края. Нет необходимости в строительстве больших трансформаторов и протяженных линий электропередач, а также исключается возможность потерь электроэнергии на этих линиях.

Строительство АСММ гораздо эффективнее, дешевле и удобнее и, конечно, для населения это тоже очень важно, потому что укрепляет доверие к атомной энергии. Ведь если у вас в городке стоит этот энергоблок, который ничего не выбрасывает, не шумит и на вид вполне безопасен, то, конечно, люди быстро к нему привыкают, и он кажется естественным продолжением городского пейзажа.

Главная особенность и отличие малых модульных реакторов и судовых реакторов от больших энергетических, типа ВВЭР-1200, ВВЭР-1000, состоит в том, что эти малые модульные реакторы не требуют развитой инфраструктуры. В обычной атомной станции существует здание реактора, спецкорпус, здание управления, машинный зал, градирни, сложное электрохозяйство, работают тысячи людей. Большой проблемой является обращение с отходами, которые образуются при эксплуатации и ремонте.

АСММ требует минимум персонала, поскольку вся инфраструктура, обслуживающая эти реакторы, будет сосредоточена в другом месте. Реакторы или их отработавшее топливо будут отвозить в такой центр, где будет осуществляться переработка этого топлива и, при необходимости, его регенерация.

Для жителей места, где находятся эти малые АЭС, не будет проблемой обращение с радиоактивными отходами. Их просто там не будет. Особенно перспективными сейчас мне представляются энергоблоки, которые предполагают их извлечение и замену через 8–10 лет работы. То есть, они работают без обслуживания, потом привозят сменный блок. Тот блок, который стоял, вынимается, транспортируется для обслуживания, перезарядки и ремонта в соответствующее место, а новый блок ставится на его место и работает ещё 8–10 лет. Это, конечно, требует развития другой инфраструктуры, то есть, транспортной системы и системы переработки и транспортировки радиоактивных отходов отработавшего ядерного топлива, но в принципе все эти вопросы решаемы. Также обстоит дело и с плавучими энергоблоками, которые Россия планирует поставлять как на собственные удалённые территории, так и в страны дальнего зарубежья, такие, как Бразилия, Аргентина, африканские страны. Туда, где нужна электроэнергия, в том числе для опреснения морской воды. Технология обслуживания этих энергоблоков уже давно разработана именно как замена. Предполагается следующая схема: отработавший энергоблок забирается специальным судном и загружается в трюм. Это судно имеет собственную ходовую установку, значит, энергоблок мы не транспортируем на буксире, потому что это очень опасно. Самоходное судно забирает его в свой трюм и потом отвозит на базу, где производится выгрузка отработавшего топлива и загрузка свежего. Это же судно потом отвозит энергоблок туда, где требуется очередная замена. Это тоже предполагает развитие дополнительной инфраструктуры, но в общем-то по ней особых вопросов сейчас нет, более или менее понятно, как это всё будет работать.

Что касается строительства атомных судов, то не подлежит сомнению, что они жизненно необходимы для развития Северного морского пути. Сейчас нужно полностью обеспечить северный маршрут атомными судами, которые во всех отношениях удобнее и экологичнее, чем обычные суда, работающие на органическом топливе. Поэтому я не сомневаюсь, что это направление будет высокоприоритетным и в будущем.

- В чем заключаются главные особенности разработки, эксплуатации и обслуживания приборов и систем на судах с малыми атомными реакторами, таких как КЛТ-40С и РИТМ-200С. Как и кем проводятся их испытания и поверки на соответствие ведущим отраслевым и международным стандартам качества и метрологии?

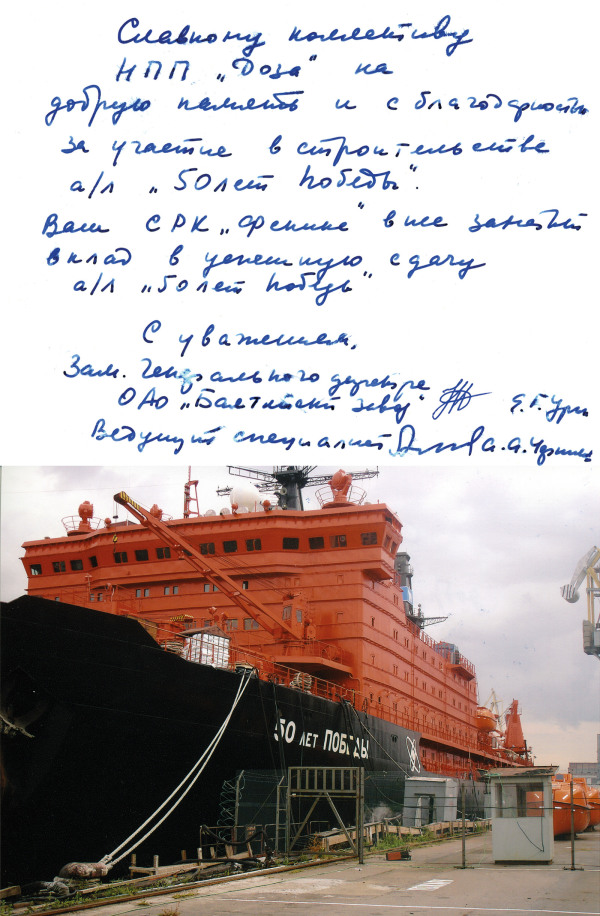

- Разработкой АСРК для судовых реакторных установок наше предприятие начало заниматься в 2003 году. Это была АСРК «Феникс» для атомного ледокола «50 лет Победы». Разработка завершилась в 2007 году. Во многом первая АСРК продолжала традиции систем других ледоколов проекта «Арктика». Реакторная установка на «50 лет Победы» была такая же, КЛТ-40С, поэтому технические решения проектировщик заложил аналогичные. Хотя даже в этом случае мы использовали несколько новых подходов.

В дальнейшем АСРК была полностью переработана под реакторы РИТМ-200С и РИТМ-400 с учетом новейших достижений в приборостроении.

Особенности малых модульных и судовых реакторов в том, что они очень компактны. Вся паропроизводящая установка (ППУ), включающая реактор с активной зоной, системой управления, парогенераторами, главными циркуляционными насосами и основными патрубками контуров, представляет собой единый конструктив. Можно более компактно размещать оборудование, существенно меньше точек контроля, параметры реактора известны лучше, зона компактнее, соответственно, поведение реактора можно контролировать существенно меньшим количеством параметров.

В результате АСРК становится меньше по масштабу и более «плотно упакованной», соответственно, дешевле и проще.

Значительная проблема судовых реакторов — крайне небольшое количество персонала, обслуживающего АСРК. На ледоколах проекта 22220 в экипаже один человек отвечает за работу АСРК. В идеале судовая АСРК вообще не должна обслуживаться, кроме штатных проверок и поверки.

Это существенным образом влияет на нас, как разработчиков. В частности, уменьшается количество точек контроля, более эффективно используются новые методы контроля, например, спектрометрические методы on-line и in-line, которые по ряду причин на больших станциях пока чаще используются как вспомогательные. Наша система радиационного контроля становится все более интеллектуальной, развиваются методы самодиагностики и автоградуировки.

Очень важно и удобно, что системы радиационного контроля таких малых и судовых реакторов компактны. Это позволяет собрать их на испытательном стенде целиком и испытывать в полном объеме.

Для больших станционных систем это сделать практически нереально из-за огромного масштаба и протяжённости. Поэтому собирают какие-то части АСРК на стендах, а приемочные испытания проводят уже на объекте.

Стандартной практикой проверки, испытаний и приёмки судовых АСРК являются межведомственные приёмочные испытания или МВИ, которые проводит комиссия, включающая следующие организации: Российский морской регистр судоходства (если это судовые системы), ОКБМ им. И.И. Африкантова, как разработчика реакторных установок, ЦКБ «Айсберг», как генпроектировщика, Балтийский завод, как судостроителей (если это судовые системы), НПО «Аврора», как основного производителя АСУ ТП, составной частью которой является АСРК, Курчатовский институт, при необходимости, и ещё, конечно, ФГУП «Атомфлот», как заказчика.

- В целом, насколько перспективно для НПП «Доза» ядерное приборостроение в сфере малых атомных реакторов, которые сегодня пользуются всё большим вниманием не только в России, но и во многих странах мира. Помимо стандартных поставок на практически все крупные действующие и строящиеся «Росатомом» атомные станции, что ваше предприятие могло бы предложить атомным станциям малой мощности с реакторами РИТМ-200Н, находящимся на этапе планирования и строительства в Якутии и Узбекистане?

- Для нас как разработчиков и производителей оборудования для систем радиационного контроля, малые реакторы и судовые реакторы — это несколько специфическая область. Но, учитывая, что заниматься этой тематикой мы начали ещё в 2003 году, когда разрабатывали систему радиационного контроля «Феникс» для атомного ледокола «50 лет Победы», то, конечно, за эти годы мы достигли больших успехов, можно сказать это без ложной скромности. Все выпущенные в последние годы и строящиеся атомные ледоколы оснащаются нашими системами радиационного контроля, которые получили очень высокую оценку по своим эксплуатационным характеристикам и надёжности.

Для нас это очень значимые проекты, которые позволяют внедрять новые технологии, и ещё это очень важно потому, что именно на судовых реакторах оказалось возможным более или менее гибко внедрять эти технологии.

Проблема состоит в том, что атомные станции и большие реакторы проектируются очень давно, и система крайне жёсткая, то есть привнести изменения в проектную документацию практически нереально. Используются проектные решения, которым по 20—30 лет. Соответственно, попытки что-то изменить в подходах, как правило, заканчиваются неудачей.

В отличие от больших реакторов, на малых модульных реакторах сегодня мы находимся на стадии, когда проектирование ещё не завершено, идёт отладка различных подходов, технологий и методов, и мы можем сейчас внедрять туда наши самые современные идеи и наработки, которые не нашли пока применения на больших атомных станциях.

Говоря об АСММ, важно отметить ещё один момент. Эти малые станции так же, как и большие, должны оснащаться системами автоматизированного контроля радиационной обстановки (АСКРО) для мониторинга территорий вокруг объектов. Для судов такие системы не нужны, а вот для АСММ они обязательны. В нормативной документации ещё не все ясно, но контролируемые параметры и диапазоны определены. Наши АСКРО разработаны на единой программно-аппаратной базе с АСРК. Это позволяет существенно экономить на испытаниях, метрологическом обеспечении, обслуживании и ремонте.

Это ещё одно преимущество АСММ перед большими АЭС.

Можно сказать, что для атомных станций малой мощности мы можем предложить, собственно, уже предлагаем поставку под ключ полностью законченную систему радиационного контроля, интегрированную с АСКРО — серийно выпускаемую систему, которая прошла все необходимые испытания, имеет все необходимые сертификаты.

Часть наработок уже опробована нами, есть кое-что новое, что мы можем предложить. Поэтому мы с нетерпением ждём первых реализаций АСММ чтобы показать, что у нас приготовлено.

- Экономичность и «естественная» безопасность, в том числе меньшие зоны аварийного реагирования, серийность, модульность и заводское изготовление компонентов для малых модульных реакторов считаются одними из их главных преимуществ. Какие уникальные решения в сфере ядерного приборостроения для АСММ вы предвидите и, возможно, уже планируете реализовать?

- Как я уже говорил, серийность, модульность реакторов АСММ — это действительно одно из главных их преимуществ, и оно диктует другие подходы к системе радиационного контроля. Важно, что для АСММ можно будет использовать технологии, которые на АЭС применения не получили. Мы ожидаем очень интересных решений.

Конечно, атомные станции — это не научно-исследовательская лаборатория, но тем не менее, не испытав новых методов, внедрить их невозможно, а полноформатных стендов станций малой мощности у нас пока нет.

Строительство АСММ дает нам, как разработчикам АСРК, уникальную возможность создать систему, оптимизированную по всем параметрам, максимально унифицированную и полностью адаптированную под решение задач радиационного контроля на АСММ. Ключевым моментом является серийный выпуск АСРК по единому проекту с единой документацией, методами испытаний и т. д. Замечу, что об этом много лет мечтают строители АЭС.

- В завершение, расскажите, пожалуйста, про главные и инновационные тренды в мировом ядерном приборостроении. Какие приборы радиационного контроля «из будущего», по вашему мнению, уже создаются и внедряются сейчас?!

- Фундаментальных прорывов в методах регистрации излучений я не ожидаю. Все открытия в этой области уже сделаны, и сегодня речь может идти только о развитии технологий.

На мой взгляд, сегодня ядерное приборостроение развивается по трём направлениям.

Первое направление — это использование новых электронных технологий и новых типов детекторов, которые до сих пор не использовались либо по причине их дороговизны, либо из-за технологических проблем. Всё это постепенно решается. Новые детекторы становятся дешевле, доступнее, активно применяются в оборудовании радиационного контроля.

Второе направление — это алгоритмическое направление. Использование новых, расширенных, назовём их так, алгоритмов обработки данных, позволяет получить значительно больше информации, чем раньше. Расширяется функционал. Приборы становятся ещё «умнее», интерфейсы «человек—машина» более органичны и адаптированы к психофизиологическим особенностям восприятия человека.

Ну, и наконец, третье, самое интересное направление развития — это внедрение нейросетей. Часто за употреблением этого модного слова ничего не стоит. Поэтому здесь необходимо пояснение.

Казалось бы, АСРК всего лишь проводит измерения. Что такое измерение? Прибор показал значение, оценили неопределенность. Сравнили с контрольными уровнями. На этом раньше всё обычно и заканчивалось. Дальше человек анализировал результат и, в соответствии со своим опытом и квалификацией, принимал то или иное решение.

АСРК формирует огромный объем данных, позволяющих определить состояние объекта. Человек в состоянии оценить влияние нескольких самых важных. Нейросеть, обученная на цифровой модели реакторной установки, способна определять состояние объекта по совокупности тысяч параметров, улавливая малейшие изменения и прогнозируя динамику показателей, в том числе развитие предаварийных состояний задолго до их проявления.

Другое применение нейросетей — это использование их в установках, которые сами принимают решения.

Это, например, установки определения загрязнённости персонала, которые стоят на выходе из зоны контролируемого доступа атомной станции. Они проводят автоматическое измерение загрязненности персонала. Похожие установки стоят на выходе из атомной станции, чтобы препятствовать выносу радиоактивных веществ за территорию станции.

Сейчас такие установки настроены жёстко, они принимают решение с «перестраховкой», чтобы не допустить ошибок первого рода. То есть, когда «грязного» человека принимают за «чистого». В результате мы получаем много ошибок второго рода, то есть, когда «чистого» человека принимают за «грязного». Это «ложное срабатывание». В этом случае требуется вызов специалистов и проведение более тщательных измерений. Внедрение нейросети позволит эту проблему в значительной степени решить и существенно повысить надёжность определения загрязнённости. Не будет задержек, не будет недоразумений.

Я предполагаю, что нейросети также станут очень популярны для решения задач, связанных со спектрометрией. Такие работы уже ведутся, есть интересные результаты. Я думаю, что всё это будет продолжаться.

Ну и конечно, проводится постоянный поиск новых типов детекторов, новых методов регистрации. Наша действительность не позволяет ожидать быстрого внедрения каких-то новых вещей, потому что мы очень сильно регламентированы огромным количеством документов, которые зачастую препятствуют внедрению инноваций. Это консервативный подход, и в этом нет ничего плохого, но надо понимать, что от создания принципиально нового метода регистрации до внедрения этой аппаратуры на атомной станции может пройти до 10 лет и даже больше.

Учитывая динамику развития, я думаю, что к концу двадцатых годов мы уже будем видеть новые приборы на атомных станциях, в том числе, на энергоблоках малой мощности.